◆ はじめに:ルールや制度が、あなたの時間と人生を奪っている?

「給付金はどうやって申請するの?」「控除って年収いくらまで?」「消費税は減税されるの?」「厚生年金と基礎年金の違いは?」「不登校児への支援は何がある?」

私たちは、日々このように様々な制度ことを気にかけ、“制度疲れ”を感じながら暮らしています。

複雑な制度は、一見すると私たちを助けてくれているようで、実は非常に多くの人の莫大な時間・労力・コスト・思考力を奪い、少数弱者は取り残され、社会全体の効率と幸福度を下げているのです。

しかも、こうした制度は毎年のように新設・改定され、「制度のための制度」が生まれています。

これでは、行政も国民も対応に疲れ果て、制度そのものが本来の目的を果たせないだけでなく、日本の賃金や国際競争力が停滞している一因だと考えられます。

なぜここまで制度は複雑になったのか?──「本質を見失った対症療法」

多くの制度やルールは、“問題が起きたから、とりあえず目先の対策を立てる”という思考で作られてきました。

これにより、目先の問題には対処できても、根本的な対策を行わないまま制度が積み重なり、多数の弊害が出て、いずれ破綻します。

制度乱立の例:

- 経済的弱者を救う制度だけで、生活保護・児童手当・年金・医療費控除・障害者支援・介護保険・一時給付金など多数

- そのそれぞれに、適用条件確認・申請書や証明書類入手・申請手続き・問い合わせ・金銭徴収・金銭給付・定期的な連絡書類授受・条件変更時の手続き・制度作成・制度改変対応等々。。。

- 制度の境界で「対象外」となってしまったり、制度を知らずに申請できない人も多い

- 所得制限により、あえて労働を抑えるなどの弊害も発生している

結果として、本来救うべき人に届かず、労働意欲が低下し、格差が拡大するという逆効果すら生まれています。

制度が複雑・対症療法的であることの“6つの害悪”

- 対応にかかる時間と労力が膨大

調査・申請・手続き・問い合わせ・定期報告・更新などの付加価値を生まない作業のために、行政も企業も国民も膨大な無駄作業を強いられている。 - 想定外の人や情報弱者が排除される

給食費無償化は不登校児に意味がない。補助金は申請できる人しか得られない。多種の子育て支援制度があっても、未婚者には伝わらない。 - より良い選択肢や創意工夫をつぶしてしまう

EV補助金により、よりCO₂削減に効果的な鉄道・自転車の利用が減ったり、他の技術開発が抑制される。 - 無駄や他への悪影響が大きい

EVに替えると車の使用頻度が低い人にも補助金が出る。軽自動車の排気量制限で燃費が悪化。 - 分断と不安を生む

恩恵が多い人と少ない人の対立や、支援制度を知らない人の不満や不安が増加し、治安の悪化も。 - 癒着を助長する

制度が複雑なほど業界と政治による交渉の余地が大きいため、癒着が起こりやすい。

解決のカギは「本質思考」と「ゼロベース設計」

自動車のエンジンやハイブリッドシステムの制御開発に長年従事していた筆者は、「対処療法による複雑化の果てに制度が機能不全に陥る」現象を体感しています。

多数の部品を制御するルールを場当たり的に増やし続けた結果、人間が理解不能なレベルに複雑化して破綻寸前に。そこから、原理原則に立ち返ってルールを作り直す動きが業界全体で起きたことで、現在の環境性、安全性、信頼性の高い自動車が低コストで実現できるようになった歴史があります。

この経験から体得した最適な制度設計の流れは、以下の手順になります。

- 問題の本質的な原因を見極める:なぜ?を繰り返す

- 実現したい本質的な目的・理想の状態を明確化する

- 目的実現に直接的に作用する「制度のあるべき姿」を可能な限りシンプルに設計する

- あるべき姿を、現実に合わせて修正する

また、制度設計において留意すべきことは、

- ゼロベース:現状の制度や常識は無視して理想を追求

- 原理・原則に基づく:制御対象(部品、物質、人間)の特性に従う

- 普遍性・汎用性:究極も含むあらゆる条件に適用できるか

- 判断は定量的・総合的に:可能な限り数字に基づき、多くの要素を比較

- 最小のコスト・労力:制御装置、人間

制度設計における原理原則とは?

自動車の制御は自動車部品や空気、燃料、電気という物理現象を制御するものであり、物理の法則に基づいてルールを設計します。

一方、制度設計は人間を制御するものであり、下記に示す人間の一般的社会倫理や特性に基づく必要があります。

- 幸福最大化:

制度を作る目的は幸福度とそれを感じる人数を最大化すること

ごく少数の違法行為を防ぐことよりも大多数の人の利益を優先 - 公平性:

広く恩恵があるものは、みんな同じ負担

全ての人は平等・対等

社会への悪影響の量に応じた負担(従量制) - 弱者救済:

困難な状況にある人には、十分な支援を

情報弱者も取り残さない - 効率性:

自由競争・創意工夫が社会発展の原動力 - 行動制御方法:

啓蒙より経済的インセンティブ

重大事項には規制・罰則

本質から考え直した制度の改善例

少子化対策──複雑な無償・給付制度を「一括支給」に

【現状】

少ない支援額や育児の保護者への依存により「子持ちは損」と感じる人が多い。支援額を増やしても改善しないとの分析もある。給食費補助、児童手当、保育無償化、育児休業給付金など、多数の制度が乱立して理解不能・手続き労力も膨大。不登校児や孤児への抜け漏れや格差、産後うつ、育児放棄も問題になっている。

【問題の本質的な原因】

少子化の本質的な原因は、子供を持つと損で大変というイメージを未婚者が抱いていること。つまり、支援額を増やすだけではなく、未婚者が感じるイメージを変えられる対策が必要。

【実現したい本質的な目的・理想の状態】

子供を持つことが損でも大変でもないというイメージを多くの未婚者が持っている状態。

【制度のあるべき姿】

子供を持っても、持たない場合と同等の経済的&時間的余裕を持てると未婚者が容易に確信できる制度であること。

また、公平性や制度の理解しやすさの観点から、子供は将来の社会全体を維持・発展させる社会的資本・財産であることから子育ては公共投資・公共事業とみなし、子育てに必要なすべての費用や労働対価(親の労働も含む)を国が負担するという制度が妥当。

また、親が居なかったり重度障害者である場合、不登校児、事務的労力の最小化などの観点から、すべての子どもに対して子供に関するすべて平均的費用(家庭での労働対価も)を一括で国が給付(保護者が管理)した上で、関わる養育者(親も含む)に労働対価をその給付から支払う制度になる。

国からの給付手続きは妊娠の届け出以降不要とし、シンプルかつ柔軟性の高い制度に。

平均の費用以上の費用が必要となった場合は、病気などと同様に弱者救済の制度で給付。

CO₂排出削減──補助金や減税等ではなく「炭素税」に一本化

【現状】

省エネ家電・EV・再エネなどの補助制度や規制が乱立。費用対効果の少ないものや、新技術開発の阻害も。

【問題の本質的な原因】

CO2削減は技術開発の進展と全国民の行動変容の両方が必要であり、そのためには創意工夫による自由競争と経済的なインセンティブが不可欠です。

しかし、削減方法を国が限定して優遇や規制することは創意工夫・自由競争を阻害し、消費者の行動変容に対するインセンティブがほとんど無い状態では大きな効果は望めません。

つまり、資本主義経済の原理を無視した制度であることが本質的な原因です。

【実現したい本質的な目的・理想の状態】

全国民による活発な技術開発と自発的行動変容が持続する状態。

【制度のあるべき姿】

全国民が個々の状況に適した方法で行動変容を起こさせるには、手段を問わずCO2削減量に対する大きな経済的インセンティブが必要。

現実的には、CO2の元である炭素の含有量に応じて化石燃料の輸入や採掘時に課税する炭素税。

国民の税負担を増やす必要はないため、他の税(消費税等)から転換することが妥当。

これにより、CO₂を多く削減した人が多く得をする制度になり、ほぼ全ての国民がCO2削減(≒コスト削減)のために多種多様な努力と工夫を自発的に行うようになり、最小のコスト・労力でCO2が削減されます。それにより、環境技術の国際競争力も増加します。

これについての詳細は下記に記載していますので、ご参照ください。

公共インフラ維持──「使った分だけ払う」従量課金へ

【現状】

インフラの老朽化が進んでいるが、予算不足により維持が困難になっています。また、地方の公共交通も赤字や運転手不足により衰退が進んでおり、交通弱者の移動が困難になっています。

【問題の本質的な原因】

人口減少社会において必要なインフラを維持するためには効率化が不可欠であり、高効率な状態に利用者を誘導することが必要です。しかし、現状は非効率な場所・条件(山間の過疎地など)であっても使用料が同一であり、効率化へのインセンティブが働かない状態になっていることが本質的な原因です。

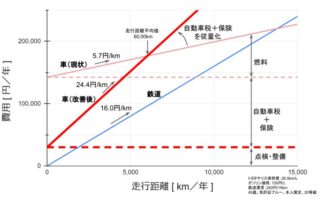

交通においても、公共交通より圧倒的に非効率な自家用車の費用が定額使い放題に近いことが、高効率な公共交通が使われず、利益が出ず、運転手の待遇も上げられない原因になっています。

【実現したい本質的な目的・理想の状態】

全ての国民にとって必要なインフラが最小コストで提供される状態

【制度のあるべき姿】

高効率な状態に利用者を誘導するには、経済的インセンティブが必要。

公平性の観点からも、インフラ利用料を実際の維持コストに応じて設定(都市部は安く、過疎地は高く)。

自家用車についても、固定費(税や保険料、商品価格等に含まれている施設駐車場料金等)を、実際のコストや社会への悪影響度合いに応じた従量制(走行距離や駐車時間基準)に。

利用する人がその悪影響分を公正に負担することで、高効率な(安い)都市部や公共交通へ利用者が移る。

公共交通衰退対策についての詳細はこちら↓に記載していますので、ご参照ください。

おわりに:制度がシンプルな社会こそ、幸福度が高くなる

制度の数が多ければ、社会は安心になるわけではありません。

むしろ、制度が多く、複雑であることが、社会の停滞や不安感、分断の大きな原因です。

私たちが本当に求めているのは、“公平で誰も取り残さないシンプルな仕組み”ではないでしょうか。

これからの時代に必要なのは、「制度を増やすこと」ではなく、「制度をゼロから見直して減らすこと」です。