最近、「ローカル線が廃止」「バスや電車が減便」といったニュースが当たり前になっています。

そのたびに「仕方ないよね」「車の方が便利だし」と思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし一方で、

「相次ぐ暴走・逆走事故」「渋滞のストレス」「免許返納後の不安」「子どもの送迎が負担」――

そんな“車社会のひずみ”に不安や不便を感じている声も、少なくありません。

では、私たちの社会にとって最も望ましい交通のあり方とは何でしょうか?

実は、鉄道・路面電車・バスといった公共交通を中心に、自転車、シニアカーなどの低速パーソナルモビリティが補完する形こそが、

幸福・安全・環境・経済・健康のすべてにおいて、格段にメリットが大きく最適なのです。

この記事では、公共交通のメリットや車のデメリットをデータや事例をもとに掘り下げていきます。

なお、記事前半で各項目の概要を列記し、後半に詳細説明や根拠をまとめています。

また、公共交通の数値は、公共交通への転換が進んだ後の理想的な状態を想定している共に、ネット上の情報をもとにした概算イメージであり、実際とは異なる場合があります。

公共交通の9つのメリットとは?

ユニバーサル性:公共交通は多くの人に開かれたインフラ

- 車が運転できない移動弱者は、基本的人権が侵害されている・SDGsに反する

買い物に行けない、学校に通えない、仕事に就けない、人を轢くかもしれないけど免許返納できない… - 日本国民の約6割が運転しない

旅行者、飲酒した時、傷病者、運転が苦手、車を持っていない人、送迎する人、将来も含めると、大部分が公共交通を必要としています

公平性:車は道路を不当に占有している

- 乗用車は、同じ人数を運ぶのに、バスの46倍の台数が必要

- 細い道では車が歩行者や自転車を端に追いやっている

衝突時は歩行者や自転車だけが圧倒的被害を受ける - 横断歩道以外は、人より車が優先

- 駐車料金が商品価格に含まれ、車を停めなくても払わされている

- 個人的趣味で、周りに迷惑をかける大きな車や安全・環境に悪い車に乗れる

高級車は、妬みの原因にも

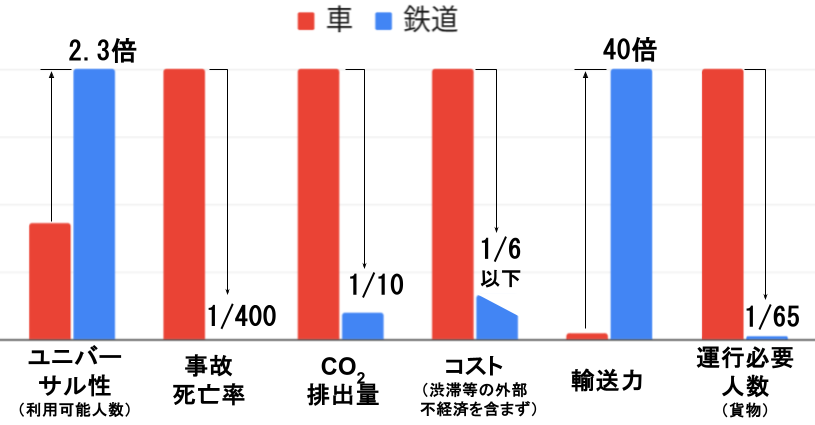

安全性:鉄道の死亡率は車の400分の1

- 鉄道の1人あたり事故死亡率は、自動車の1/400、バスの事故率も数百分の1

年間36万人の交通事故死傷者の多くが、公共交通への転換で助かります - 鉄道:自動操舵・自動ブレーキ・物理的隔離・高度な技能訓練・厳格な定期点検

- 車:素人の操作・注意力任せで極めて原始的

数センチのハンドル誤操作、数秒間のよそ見で即死ぬ・殺す可能性 ← 「人はミスをする」という安全の前提に反する

環境負荷:鉄道はCO2排出量が車の1/10

- 鉄道:硬いレール・車輪×長い惰行運転×多人数乗車連結運行=エネルギー効率最強

- 車:粗い路面・ゴムタイヤで衝突対応の重い車体を1人のために頻繁に急加減速=非効率の極み

車両の数や道路が数十倍必要であるため、その製造・建設にも桁違いのエネルギー・資源を消費

アスファルト舗装やエンジン廃熱はヒートアイランドや水害の一因

車のタイヤ・ブレーキ・路面からの粉塵は鉄道よりも多い EVは重いのでさらに増加

車から公共交通に転換したら、脱炭素にかかるコストを大幅に減らせます

経済性:鉄道のコストは車の1/6、鉄道貨物の必要人員はトラックの1/65

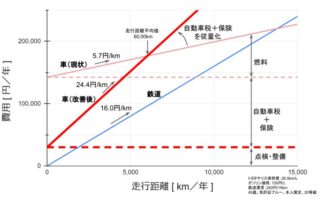

- 鉄道のコスト(≒運賃)は18円/人・km前後。自家用車の全費用は100〜130円/人・km程度

- 車の渋滞と事故による経済損失:年間22兆円(国家予算の19%、子育て支援予算の4倍超!)

運転による時間損失も膨大 - 貨物列車1編成で650トンも運べて、運転手は1人

車から公共交通に転換したら、膨大な無駄支出が減って、多くの人が豊かになります

健康への影響:車の運転はリスクが高い

- 車の運転は運動不足・疲労・ストレスで、脳卒中リスク・肥満要因に

- 公共交通の利用はエクササイズ効果と共に人的交流や社会性の向上も

利便性:運転中は無駄時間

- 車は渋滞・信号待ち・駐車場までの徒歩により、公共交通より時間がかかることも

- 運転による無駄時間は、毎年何数千人もの人が死ぬことと同等

公共交通なら乗車中を有意義に過ごせる - 新幹線は車の3倍速い

快適性:鉄道が原理的に揺れにくい

- 鉄道は硬く細いレール上を走る

→ 原理的に揺れにい ・ 酔いにくい - 鉄道はほとんど衝突せず、衝突しても衝撃が少ないのでシートベルト不要

→ 走行中に歩いたり、トイレに行ったり、平らなベッドで寝れる

都市構造への影響:インフラの持続可能性

- 車中心の都市はスプロール化・中心部の衰退・インフラコスト膨張を招く

- 公共交通中心なら都市が集約され、コスト・CO2を同時に削減可能

利便性も向上し、地価や商業地域の集客数も増加

広い道路や駐車場も不要になって土地を有効活用できる

まとめ:圧倒的に優れている公共交通への転換で豊かな未来を!

このように、公共交通、特に鉄道は、車に対して多くの面で圧倒的に優れていることがわかります。

車メーカーの技術者がいくらがんばって改善しても、到底、鉄道の優位性に追いつけるレベルではないのです。

これは、高速度で走行する重量物を白線を頼りに人間の視覚と注意力だけで素人が勝手に手動操作するという車の前提が、そもそもあまりに原始的で無理があるからです。

筆者は長年、車の環境性能向上に尽力してきましたが、この現実を痛感し、会社を辞めました。

なお、バスや路面電車などについても、鉄道よりは劣りますが、車よりは原理的に優れており、低速パーソナルモビリティと共に鉄道を補完することで、車同等以上の利便性を得ることもできます。

つまり、今必要なのは「ローカル線を存続させるか、廃止するか」といった個別の存廃議論ではありません。

社会全体の交通のあり方を問い直し、車中心から公共交通中心へと転換していくことこそが、私たちの幸福・安全・環境・経済・健康の全てを劇的に向上させ、豊かな未来を作る方法だと言えます。

そして、その転換は、公共交通だけで努力しても絶対に無理です。なぜなら、

車の費用が定額使い放題に近いためです。

車のコストは鉄道の6倍高いのだから、費用をできるだけ従量制にすれば、鉄道の方が安くなります。

これについては、以下に詳細を記載していますので、ご参照ください。

詳細と出典

ユニバーサル性

ユニバーサル性とは、年齢や障害の有無等に関係なく誰もが使いやすいという意味で、交通においては自由に移動できることであり、基本的人権の一部として保障されることが本質的に求められています。

また、SDGs(持続可能な開発目標)11-2においても、「2030年までに、すべての人が、安い値段で、安全に、持続可能な交通手段を使えるようにする」という目標が国連で決められています。

このため、ユニバーサル社会実現推進法やバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)で推進義務が定められ、近年は多くの公共交通でユニバーサルデザインが取り入れられているため、子供でも高齢者でも障害があっても利用しやすくなってきています。

また、短距離移動に利用できる低速パーソナルモビリティ(自転車や特定小型原付、電動カート等)も、免許が不要で子供でも高齢者でも障害があっても利用しやすいものも多く、ユニバーサル性が高いと言えます。

一方、免許を持っていて車を保有できる人しか利用できない自動車は交通手段として全くユニバーサルではなく、それ以外の交通手段が無い状態は、車を運転できない人にとって基本的人権が侵害されていることになります。つまりこれは、不便で困るというレベルの問題ではなく、日本全国で膨大な人が恒常的に人権侵害を受けているという極めて深刻な状態であり、早急に改善が求められます。

具体的には、交通手段が無いことで買い物に行けない、学校に通えない、仕事に就けない等により、日々の生活に困るだけでなく将来の可能性まで奪われたり、また、運転能力が衰えた高齢者が免許返納できない、あるいは、飲酒後に帰れないために飲酒運転をして、死傷事故を起こしてしまうという危険な状況も多く発生しています。

なお、誰もが使いやすいためには利用料が安いことも必要であるため、タクシーもユニバーサル性が高いとは言えません。

よって、ユニバーサル性の観点において交通手段のあるべき姿は、鉄道やバス等の公共交通を高頻度で運行し、最寄り駅やバス停から出発・到着地までをパーソナルモビリティ等で補完する形であると考えられます。

日本国民免許保有率が60%、その内の28%がペーパードライバーであることから概算すると、ペーパードライバーを含めた運転しない人の割合は全国民の約57%(免許非保有率40%+(免許保有率60%×ペーパードライバー率28%))で過半数を超えています。また、旅行者や車を所有しておらずに自由に使えない人や、飲酒、怪我や病気により一時的に運転できない人、運転が苦手だがやむを得ず運転している人も多数います。さらに、運転できない人を送迎する必要がある人や、将来運転できなくなることに不安を持つ人も少なくありません。つまり、これらの人は車以外の交通手段を潜在的に必要としており、その割合は非常に高いと考えられます。

なお、今後、自動運転車が普及すれば、運転ができない人も車を利用できるようになるため、鉄道やバスが無くても問題無いとの意見もあります。確かに、タクシーが自動運転になれば運賃が安くなり、車を保有するよりもタクシーを都度利用することが増え、自動運転タクシーが公共交通として普及することになります。

しかしながら、移動者一人ずつをタクシーで輸送することは圧倒的に非効率で、運賃も自動運転バスや鉄道より高いことは変わらず、渋滞や経済性等、様々な理由もあることから、多人数が乗り合う公共交通の補完として、短距離で使われることが適していると言えます。

公平性

公平とは、関係する全ての人の便益や負担が平等であったり、使った量や悪影響を与える度合いに応じて負担が適正であったり、差が合理的な範囲にあることを意味します。

移動のために占有する一人当たりのスペースに関しては、やむを得ない理由がない限りは最小限で公平であるべきです。しかし、車はバスと比較して一人当たりのスペースを非常に大きく占有しており、バス利用者にとっては不公平な状態になっていると言えます。

例えば、一般的な路線バス1台の定員は60人である一方、乗用車1台の平均乗車人数は1.3人であることから、バス1台分の人を運ぶには60/1.3=46台もの車が必要となります。これにより、車利用者が占有する大きなスペースによって引き起こされる渋滞によってバス利用者は後ろに追いやられ、通行を妨害されるという不利益を被っています。

なお、これについての詳細は以下記事に記載していますので、ご参照ください。

路線バスは遅すぎる! 一般車や歩行者より優先通行させるべき理由とは?

また、道路占有の幅についても、同様に不公平です。

公共交通は広い道路や隔離された線路を走行することが多く、駅やバス停からは自転車や徒歩で移動することが多いでが、車は歩行者や自転車が優先である細い道路までそのまま通行することが多くあります。

その場合、ほとんど1人しか乗ってない大きな車が道路を占有し、自転車や歩行者を端に追いやって走っています。このような状態を肯定する合理的な理由は無く、自転車利用者や歩行者にとっては明らかに不公平です。具体的には、人間1人の幅:50cm程度に対して、大型車のサイドミラーを含めた幅は約230cmで、5倍近くになります。

その上、衝突すれば自転車や歩行者だけが被害を負うことも圧倒的に不公平です。

また、人や車両の進路が交差する際の優先権について、歩行者同士であれば対等に交互に通過することが一般的ですが、片方が自動車の場合は、横断歩道でないほとんどの場所で合理的な理由なく自動車が事実上優先となっていて歩行者が横断困難な場合が多く、横断歩道においても止まらない自動車が多く見られるため、歩行者にとっては明らかに不公平です。

一方、鉄道やバス等は、車両1台で多くの人を輸送することや、車に比べて必要な車両数が圧倒的に少なく歩行者の横断が容易であるため(一部の開かずの踏切を除く)、交差する横断歩行者より優先されることは合理性があります。

なお、道路交通法では横断歩道が無い場所でも歩行者の横断は許されており、特に交差点付近や高齢者等は優先が規定されていますが、全く守られていないのが現実です。

これについての詳細は以下記事に記載していますので、ご参照ください。

横断歩道が無くても横断して良い? 法規を調べてみた

また、車同士の交通ルールについても、交差や合流時の優先等が曖昧であるため、気が強い運転手が先行することが多く、気が弱い人にとっては不公平な状況になっています。

これについての詳細は以下記事に記載していますので、ご参照ください。

優先車を妨害していい? 重大事故が起こる一因は片方優先ルールにあった

さらに、交通手段の使用に伴う費用負担の点においても、公共交通は概ね乗車距離に応じた運賃を都度払うために、受益者・原因者負担の点で公平だと言えますが、車の自動車税、重量税、自賠責保険料は全く車を使わなくても非常に多く使っても一定額であり、非常に不公平です。つまり、車の使用頻度が低い人は不当に高い費用(使用量あたり)を負担させられ、使用頻度が高い人は社会に多くの悪影響を与えているにもかかわらず費用が不当に少なくなっています。

これらの詳細については、公共交通復活のためには、車固定費を可能な限り従量制にすべきを参照ください。

車の車種についても、重量、大きさ、安全性、環境性、騒音等、社会に与える影響度合いが様々あり、悪影響が大きい車両であっても、個人的嗜好だけで公道を自由に走らせることが可能であり、これは悪影響が少ない車の利用者や車を使わない人にとっては不公平です。なお、排ガスや燃費性能に対して税額に差を付けている制度もありますが、少しのお金を払えば悪影響を与えても構わないということは道義的に許されるものではなく、特に富裕層には抑制効果が全くありません。

具体的には、幅が広い車は狭い道路で歩行者や自転車に衝突する可能性を高めると共に、重い車は衝突時に相手の傷害度合いを高め、狭い道でのすれ違いでは相手の車により大きく避けさせ、駐車場では隣の車の乗降を妨げています。

また、製造時期が古い車は、最近の車の何百倍もの有害物質を排出したり、先進運転支援システムを装備した車と比べて衝突の可能性や傷害程度が圧倒的に高くなっています。

また、故意に騒音を大きくして走っている車も多く見られます。

なお、大きな荷物を運ぶために大きな車を使う等、合理的な理由があれば許容されると考えられます。

これらの不公平さを税制に反映して抑制する方法については、走行距離課税で地方ユーザーの負担は本当に増えるのか?を参照ください。

このように、車は人々の間に様々な不公平を生み、特に大きな高級車は富の顕示や威圧の道具となっており、それによって多くの人々の間に憎悪や精神的ストレスが生まれることで、社会不安や分断の一因になっていることも考えられます。車の見た目がいかつく威圧的な方が売れるという事実も、それを裏付けています。

一方、公共交通では、特別車両等の一部を除き乗客は平等であり、車のように個人的嗜好が他人や社会に悪影響を与えていることは少なく、費用負担も含めて公平性が高いと言えます。

安全性

安全性が高い、つまり死傷者数が少ない交通手段の要件を考えると、以下が考えられます。

- 人は必ず判断や操作のミスをするため、人による判断・操作が少ない

- 人による判断・操作がある場合は、高度な訓練や健康チェックを定期的に受けている人が操作し、判断・操作の回数が最小で、人がミスをした場合の完全な安全装置が備わっている

- 外部の人が走行する車体に近づけないように物理的に隔離されている

- 機械装置の整備点検が確実に行われている

これらのことを考慮すると、自動車より公共交通が適しており、その中でも鉄道が最も安全性が高いと言えます。

なぜなら、鉄道は、基本的に柵等で隔離された線路上を走行し、レールに車輪が嵌って自動的に操舵され、信号を見落としたり制限速度を超えた場合は自動的にブレーキがかかり、線路の分岐器も自動的に衝突を防ぐように制御されます。また、運転士は高度な訓練を受け、健康や飲酒確認が運行前に行われ、設備や車両の整備点検も全車両について定期的に行われています。

一方、自動車は様々な方向から来る歩行者や自転車や他の自動車と混ざって走行し、ほとんど柵の無い道路に描かれた線を目視してハンドルを手で微妙に操舵し、右左折時は青でも人が横断する信号を理解し、見えない場所に隣接しているアクセルペダルとブレーキペダルを人の力加減で素早く操作・調整する必要があります。そして、路面に雪が少し積もっただけで止まれず曲がれず、自動ブレーキ等の予防安全システムも限られた条件でしか衝突を防げません。

また、自家用車については運転手が一般人であり、免許取得後は訓練を受ける機会がほぼ無いどころか、ルールを守らない人も多く、我先に先を争い、いがみ合い、心身や車両、路面や視界に問題があっても走行できてしまうという圧倒的に秩序が低い状態です。

これにより、ハンドル操作を数センチ誤ったり、数秒間よそ見したり、信号や標識を見落としたり、死角の歩行者に気付かなかったり、見えないペダルを踏み間違えたり、物影から道路に一歩踏み出したりということを1度でもやっただけで、命に関わる重大事故が発生するため、非常に原始的で原理的に危険な交通手段であると言えます。

特に、自動車は誕生から100年以上経過した現在でも、人がハンドルとペダルを操作するという基本はほとんど進化していません(限定的な自動運転システムは近年実用化されていますが)。一方、鉄道は16世紀の誕生時からレールに沿って自動的に曲がり、全自動運転も新交通システムでは1980年代から実用化されており、格段に先進的な交通手段であると言えます。

路面電車については鉄道と類似の構造ですが、道路を走る場所については自動車に衝突する危険があるために安全性がやや劣ります。バスについても自動車の一種であるため、さらに安全性が劣ります。

しかし、運転士や車両の安全管理が自家用車より格段に厳格に行われていることや、同じ人を運ぶために必要な車両数(編成数)が圧倒的に少ないために事故が起きる可能性も圧倒的に低くなります。例えば、乗用車から路線バスに全ての人が転換すると交通量は1/46となり、事故発生確率はそれ以下に減少すると考えられます。

以上のことから、公共交通の安全性は車に比べて圧倒的に高いと言えます。実際に、鉄道は単位輸送量(人キロ)あたり死亡事故率が車の1/400、バスは台あたり事故率が車の1/4以下(バスは乗車人数が車の数十倍であるので一人あたりでは数百分の1)との報告があります。つまり、車から公共交通に一部が転換するだけでも、年間36.5万人もの車による死傷者の内の何万人かが、事故に合わずに助かることになります。若年層の死因ランキングでは自殺に次ぐ2位、つまり故意でない死因では1位であり、多くの若者が交通事故で命を落としている現実を重く受け止める必要があります。

なお、貨物輸送においても、トラックから鉄道に転換することで大幅にトラックの通行量が減り、事故も同様に減ることが考えられます。

環境負荷

環境負荷を少なくする方法として、資源の消費や廃棄物を減らす効率化や廃棄物の再利用、有害廃棄物の浄化や低負荷物質等への置き換え等の様々な種類がありますが、このなかで優先されるべき要件は、低コストで容易に実現できることです。

この要件に合致しうる最優先の方法は高効率化であり、これは利用者の行動変容だけで低コストで実現できるものも多いと共に、他の方法(廃棄物の再利用、排気ガス等の浄化、化石燃料を自然由来電力への置き換え等)の費用を減らすことにも繋がります。またその他の方法は技術的なハードルやコストが効率化と比較して平均的には高いという問題があります。

これらのことから、環境負荷の面において交通手段のあるべき姿、つまり高効率化を考えると、一度に多くの人を一つの車両で輸送することが必須です。これにより1人あたりの輸送エネルギーや、車両や走行路等の原材料資源、製造エネルギー、廃棄物を大きく減らすことができます。

また、車両の走行エネルギーを減らす方法として、走行抵抗低減が有効であり、そのためには、硬く平滑な走行路と車輪が必要となります。そして、これらにより走行は急減速が困難であるため、やはり衝突しないことが必須となります。

なお、地面から浮上することでも走行抵抗を減らすことができますが、飛行機や空飛ぶ車のように大きく浮上させるには大きなエネルギーが必要であるため、不適切です。

また、車両の走行エネルギーを減らす他の方法として、加速後に制動も駆動もせずに惰性で走行する時間をできるだけ多くすることが有効ですが、そのためには、他の交通と交差・合流する際にできるだけ走行を妨害されないことが必要です。さらにそのためには、多数の車両を連結して一団として走行させることが有効です。

また、特に高速で走行する車両の走行エネルギーを増加させる要因として空気抵抗があります。

この空気抵抗を減らす方法の一つとして車両の前面投影面積(前から見た車両全体の面積≒押しのける空気の面積)を小さくすることがありますが、これは人間が乗車するためには一定以上小さくすることは困難です。しかし、一つの車両に多数の人が乗車し、多数の車両を前後方向に連結することで、乗員一人当たりの空気抵抗を小さくできます。

上記のことをまとめると、原理的に最も環境負荷が低い交通手段の形は、硬く平滑な走行路と車輪を持つ車両に多数の人が乗車し、前後方向に多数の車両を連結し、渋滞せずになるべく惰行で走行する仕組みを持つものになります。これはすなわち鉄道です。

鉄道は硬いレールと車輪で走行し、1両で最大300人程度乗車でき、最大17両も連結し、駅以外で停止することはほとんどありません。

一方、車は平均乗車人数が1.3人で、その人数を移動させるために1~2トンの大きな車体を動かし、凸凹のある道路上で柔らかいゴム製タイヤに載せて頻繁に急加減速させて単独で走行しているため、原理的に圧倒的に非効率であることは明白です。

なお、路面電車やバスは、一つの車両に多数の人が乗車し、路面電車では鉄のレールと車輪で走行するため、一般的な鉄道よりは劣りますが、車よりも環境負荷は低いと考えられます。

また、タイヤやブレーキ、路面からの摩耗粉塵についても、原理的にエネルギー効率が悪い車は、摩擦が大きいタイヤと路面で急加減速を繰り返しているため、鉄道より多くの粉塵(輸送人員1人あたり)が発生していると言われています。特にEVは電池により重くなっており、粉塵もより多いとされています。

実際の単位輸送量(人数・距離)あたりのCO2排出量は、乗用車に対してバスは1/3程度、鉄道は1/10程度であると言われています。

このため、2050年にカーボンニュートラル(CO2排出量を実質ゼロ)というとてつもなく困難な目標を達成するには、このように圧倒的に環境性能が悪い乗用車の使用を早急にやめて公共交通に転換すべきことは誰が考えても明白です。また、公共交通の中でも可能な限り鉄道を選択し、鉄道を補完する役目として路面電車やバス、自転車等を利用することが望ましいと言えます。

また、貨物輸送においても、鉄道は単位輸送量(重量・距離)あたりのCO2排出量がトラックの約1/10であり、圧倒的に環境性能が優れているため、可能な限り鉄道を利用することが望ましいと言えます。

なお、車をEVにすると共に、充電する電気を自然エネルギーや原子力で作ればCO2排出量をゼロにできるという意見もあり、EVへの買い替え推進のために多額の補助金投入や税制優遇等が行われています。

しかし、上記に既述した通り、乗用車はエネルギー効率が圧倒的に非効率で、現状の走行時のCO2排出量、つまりエネルギー消費が鉄道等より格段に大きいため、また、EVは製造時の電力消費も大きく、EV化した場合には鉄道等を利用するよりも何倍も多くの電力が必要となるため、膨大な量の自然エネルギーや原子力の発電所を作る必要が生じます。

これにより、鉄道等に転換するよりもCO2削減の速度が遅くなったり、発電施設建設による自然破壊や資源浪費、放射性廃棄物、コストの増加等の致命的な問題が発生することは明白です。

最適なCO2削減策についての詳細は以下記事に記載していますので、ご参照ください。

今のままじゃ脱炭素は実現できない!誰もが自発的に脱炭素活動を行いたくなる方法とは?

また、線路や道路について、車両1両が通る線路に必要な幅と道路の幅は概ね同程度であるのに対して、最大の輸送力において鉄道は車の30~40倍(道路1車線の輸送力は最大で1,000~1,500人/時に対し、鉄道は3~6万人/時)、バス(BRT)は3~5倍以上(5,000人/時)です。

これにより、車は同じ輸送量を確保するために圧倒的に多くの車線や道路が必要であるため、橋やトンネル、盛り土、信号等の構造物を含む道路の建設や維持管理に膨大な資源やエネルギーを必要としています。

さらに、自家用車は車両が個人の専有であるために使っていない時間が大部分であるために大量の駐車場も必要であり(保管場所および訪問先の両方)、その建設や維持管理にも多くの資源やエネルギーが使われています。

また、その膨大な面積の道路や駐車場の多くはアスファルトやコンクリートで覆われており、熱を吸収しやすく保水・透水性が低いことから、都市部でヒートアイランド現象や水害の一因になっています。

経済性

経済性とは、人や貨物を運ぶ能力に対して、走行路の建設から車両の製造、運行、維持、廃棄までを含めた全ての費用がより少ないかということで、経済性が高ければ、交通に対する国民の費用負担が少なく、可処分所得が大きくなって豊かな生活ができることになります。

なお、公共交通は社会インフラとして行政が費用を負担し、経済性を重視すべきでないという意見もありますが、経済性が低ければ国民の税負担が増大し生活が苦しくなり、持続不可能であるため、弱者救済等の目的以外は経済性も重視する必要があります。

経済性が高い交通手段について考えると、走行路や車両の建設、製造、維持、廃棄コストが低いことと、運行コストが低いことが考えられ、それは資源やエネルギーの消費が少ないこと、つまり、環境負荷が低いことと類似条件になります(1人の運転士で運べる乗客が多いことも含まれます)。

これは、環境負荷の項で説明したように、鉄道が最適で、路面電車、バスがそれに続き、車は圧倒的に経済性が低いと考えられます。

フリーナ当たり年間80~100万円程度と言われています。年間走行距離の平均である6,000kmであれば80~100円/km・台かかることになり、車に平均1.3人乗っていることから、1人あたりでは103~128円/人・kmで、これだけで鉄道・バス運賃の6倍程度となります。

車は上記費用以外にも以下の多数の費用が掛かっています。

有料道路通行料や外出先駐車料金が含まれていないことや、保管場所駐車場代が高額な場所もあるため、人によってはもっと費用負担が多い場合があります。

免許取得や更新時も多額の費用がかかります。

また、駐車料金が無料の施設も多いですが、実際には駐車場の建設・維持管理費用が施設利用料や商品価格に上乗せされており、利用者は気が付かずに負担しています。

また、車によって年間30万件以上の交通事故や年間500万件以上の交通違反検挙が発生しており、当事者の治療費や休業損失、対応労力、車両等の補修、反則金、警察官の人件費等、膨大な費用が掛かっています。そのうちの交通事故だけでも経済損失は年間10兆円と言われています。

また、公共交通の運賃には運転手の人件費が含まれていますが、自家用車は自分で運転を行うため、公共交通よりもその分の費用負担は安くなっています。

しかし、運転中は他のことがほとんどできず、疲労も大きいことにより、乗車中に好きなことや休息ができる公共交通に比べて時間が無駄になっており、経済的な損失が発生していると言えます。車を運転中の時間による経済損失を全て見積もることは困難ですが、渋滞で浪費される時間による経済損失だけで年間12兆円と言われています。

この渋滞と交通事故の経済損失を加算すると国民1人あたり18万円、国家予算の19%、子育て支援予算の4倍超にもなります。さらに、渋滞以外の運転中の時間による経済損失を加えれば、途方もない額であると推測されます。

さらに、環境負荷による悪影響に対する対策や、公共交通を衰退させ交通弱者を増加させていることによる対策(個別送迎等)も、社会的な間接コストとして発生しています。

道路と鉄道軌道の建設コストについては、環境負荷の項で述べたように鉄道の方が輸送力が圧倒的に大きいことにより、道路で同じ輸送力を確保するためには多数の車線が必要です。このため、道路用地や橋やトンネル、盛り土等の構造物の幅を大幅に広くすると共に、何倍もの数の道路を建設する必要があります。

またそれにより、維持コストも鉄道の方が道路より格段に少なくなります。近年、道路施設の老朽化により維持コストの増加が見込まれ(2018年から10年で約1.4倍に増加)、人口も減少に転じているにもかかわらず新しい道路を作り続けており、このままでは財政ひっ迫の要因になることが危惧されています。

バスについても車よりも輸送力が大幅に大きいため、車からバスに転換することで交通量が大幅に減り、道路の建設・維持コストが減少します。

貨物輸送についても、貨物列車1編成で大型トラック65台分の輸送力があるため、運転手の数が1/65で済み、昨今の運転手不足対策としても非常に有効です。

なお、鉄道やバスの運転手育成が、自家用車やトラックに比較して非常に時間がかかる問題がありますが、走行路が定まっている鉄道やバスは自動運転の実用化が比較的近いと考えられ、それにより解決されると予測されます。

運転手不足についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

以上のことから、鉄道等の公共交通の方が圧倒的に経済性が高いと言えるため、車を公共交通に転換することで、個人や社会の莫大な費用負担が削減され、生活が豊かになると共に産業が効率化されて国際競争力が増加し、経済発展に繋がることが考えられます。

なお、多くの地方公共交通が赤字になって経済性が低下していますが、これは利用者の数が少ないことが原因であり、その主要因は車が普及し、使う人が多いためです。

既述のように、車より公共交通の方が社会全体の経済性は格段に良いので、車からの転換によって公共交通利用者を増やせば黒字になり、車を使うより国民の負担は圧倒的に減ることになります。

健康への影響

車は自宅の駐車場から目的地までほとんど歩かずに移動できる一方、公共交通は立ったり座ったり乗り換え時に歩いたり階段を上り下りすることが多いため、肥満になりにくく健康増進に繋がると言われており、実際に車移動に依存する地域の肥満度が高いとの報告があります。

また、自動車の運転手は常に注意力を持続し続ける必要があると共に、渋滞や他車の運転に苛立つことも頻繁にあり、運転手は頻繁に大きな精神的ストレスを受けています。そしてそのストレスが脳内出血等の疾患の発生確率を増加させると言われています。

また、公共交通は社会的弱者を含めた様々な人が一つの車両内に乗り込むため、健常者が弱者に遭遇する機会が増え、弱者への理解が深まることが考えられます。

さらに、居住地近隣においてバス等に乗車する場合は、知人に出会うことも多くあり、特に高齢者や子供等の社会性の向上や、人的交流の活性化につながる可能性が考えられます。

利便性

利便性には、所要時間が短い、いつでも使える、歩行距離が少ない、天候の影響を受けにくい、大きな荷物が運びやすい等、様々な内容がありますが、車はこれらが公共交通より高い場合が多いため、現在のように多く利用されていると考えられます。

しかし、公共交通でも利用者が増えれば路線や運行頻度を増やすことができ、宅配サービスと組み合わせれば車と同等の利便性が実現可能です。実際に公共交通の発達した大都市への人口流入が続いていることからも理解できます。

バスや路面電車については、自動車の渋滞や信号待ちに巻き込まれることで所要時間が長くなることが多くありますが、バス優先レーンや公共交通優先信号を導入することで、所要時間を短縮することが可能です。

なお、それらによって自動車の渋滞が悪化する可能性がありますが、公平性の項で述べたように、車はバスや路面電車より1人あたりの面積において圧倒的に広く道路を占有して渋滞を発生させているため、バスや路面電車を優先的に通行させることが道義的にも妥当だと言えます。

また、車は、渋滞や信号待ち、駐車場入出庫作業、駐車場までの移動等により公共交通より時間がかかることが多くあります。

また、公共交通は乗車中等に休息や任意のことを行うことができますが、車を運転中はほとんど他のことができないため、多くの時間が無駄になっています。

なお、莫大な数の人々の多大な時間が運転や渋滞、信号待ちにより道路上で浪費されており、これは人生の時間が奪われるという点で死亡することと同様に重大な問題と言えます。

この浪費されている時間を見積もることは困難ですが、例えば、1日5分間、2日に1回、日本の人口の半数の人が、運転や信号待ち、渋滞待ちをしていると乱暴に仮定すると、その総時間は年間で9.6億時間となり、これは日本の3千人分の平均余命の時間に相当します(2022年の日本の人口:1億2,500万人、平均年齢:48.6歳、平均寿命(男):81.1歳、(女):87.1歳より)。つまり、年間3千人が死亡したことと同等の人生の時間が失われていることになり、これは年間の交通事故死者数(2022年:2,610人)を上回ります。

なお、環境負荷の項でも述べた通り、車は鉄道やバスに比較して圧倒的に輸送力が少ないため、人口密度が一定以上の場所においては、車だけでは必ず渋滞が発生して輸送力が上限に達し、交通の利便性が低下することになります。

その対策として、道路や車線を増やしても、交差点が増えたり、流入車両が増えて、渋滞は解消しないことが多くあります。

また、元々鉄道路線が並行してある場合も、渋滞対策として道路や車線を増やすと、鉄道から車への転換が起こり、鉄道の運行本数が減る一方で渋滞は解消されず、鉄道を含めた移動効率は以前より悪化することが起きます(ダウンズ・トムソンのパラドックス)。

つまり、車の利用を抑制して公共交通主体に転換しない限り、快適な移動を実現することは不可能なのです。

また、車での来店を前提としているは商業施設等において、周辺道路や駐車場内で渋滞が発生したり、遠い駐車場からの移動時間がかかったり、別の駐車場を持つ近隣の施設への移動に時間がかかる等、来店者に不便を生じると共に、それにより来客数が抑制されるために経済的な損失も発生している場合があります。

また、車は手動操舵と短い車間距離によって安全な最高速度は現状の120km/hが限界であり、新幹線の320km/hやリニアモーターカーの500km/hに対して圧倒的に低く、長距離移動では所要時間が長くなるデメリットがあります。

なお、公共交通の利便性向上策については、以下記事に記載していますので、ご参照ください。

車と戦える公共交通へ:利便性と収益性の向上策を元自動車エンジニアが提案する

快適性

快適性は、移動中の振動や揺れが少ないということであり、快適性が高ければ乗り物酔いしにくく、移動に文字や映像を見る等により時間を有効に利用できると共に疲労も少ないため、QOLが高いと言えます。

振動や揺れを少なくするためには、走行面を平滑に保つことや、加減速を少なくすることが必要です。そして、振動や揺れが少ないということは、振動や揺れに消費されるエネルギーが少ないということであり、環境負荷を低くすることと類似の内容になり、つまり鉄道が原理的に適していることになります。

鉄道は硬く細い2本のレールの上のみを走るため、走行面(レール上面)の上下のぶれを少なく維持することが比較的容易です。一方、自動車はレールよりも柔らかいアスファルト舗装上を位置が定められずに走行することで、広い路面全体を平らに維持することが鉄道より難しいと考えられるため、鉄道の方が原理的に上下方向の揺れが小さいと言えます。

また、鉄道は信号で車より大幅に手前から緩やかに減速し、渋滞や信号で加減速する頻度も低く、飛び出しや割り込み、前車の減速等によって急減速することもほぼ無いため、前後方向の揺れも圧倒的に小さいと言えます。

バスや路面電車については、道路を走るために鉄道より振動や加減速が多いですが、バス優先レーン、公共交通優先信号を設置すれば、加減速の頻度が低くなり、快適性を向上することが可能です。

また、鉄道は衝突しない前提であるためにシートベルトが不要で、走行中に車内を歩行したり、寝台列車では平らな寝台で拘束されずに寝ることができます。

また、長距離列車ではトイレが装備されていることが多く、トイレを探して我慢する必要が無い等、長時間の乗車においては大きな利点があります。

一方、車は振動や加減速が多いだけでなく、自分で運転することが多く、その場合は常に注意力を持続する必要があり、疲労度が比較的大きいと言えます。

都市構造への影響

交通は、それによる直接的な影響だけでなく、都市構造にも大きな影響を与え、間接的に住民に様々な影響を与えます。車は公共交通よりも桁違いに広い走行スペースや駐車場を必要とすることや、郊外の方が土地価格が安いことから、車の利用を前提とした地方では、都市が土地価格の安い郊外に広範囲に拡散しています。これにより、以下の様々な問題が生じています。

- 個々の住居や商業施設等の距離が遠くなることで、様々な社会インフラ(道路、電気、上水道、下水道、固定電話、携帯電話、インターネット、郵便、宅配、ごみ収集、警察、消防、公共施設、教育、行政、介護、医療等)のシステムを新設や維持したり、その他生活に伴う活動(通勤、通学、買い物、余暇活動、企業活動等)を行うためのコストや消費エネルギーが増加します。

そして、その費用を賄うために増税が必要になったり商品・サービスの価格が上昇したりして住民の可処分所得が減少したり、サービスやインフラの維持が困難になっていると共に、CO2等の環境負荷が増加しています。 - 住民同士の交流が減少したり、自治会等の互助活動が困難になり、弱者の孤立や治安の悪化、防災対応力の低下等が生じます。

- 都市中心部から郊外に人々の生活の場が移動することで、都市中心部の経済が衰退し、人口が減少し、空き地や空き店舗が増えています。それによって、その地域の公共交通も衰退しています。

- 自宅から商業施設等までの距離が遠くなることで、車を利用できない人は自立した生活が困難になっています。

また、市街地や住宅地内の交通量が増えたり道路や駐車場のスペースが増加して人間のスペースが狭められ、狭い道路では人が端に追いやられ、子供の遊べる場所も無くなっています。

一方、車から公共交通に転換すれば、広い道路や駐車場が不要となり、駅やバス停の近くに都市が集積されることで上記の問題が全て解消されます。

なお、都市への人口集中は公共交通の混雑や住居費上昇等、いくつかのデメリットもありますが、それらは適切な対策を行うことで解消は可能です。

例えば一部の道路を鉄道やバス専用道路等に転換して輸送力を増強したり速達化を図ったり、建物の高さ制限や容積率を緩和する一方で建蔽率を低くすると共に、建物の固定資産税を廃止し土地の固定資産税を上げて低層住宅や農地を高層建物への建て替えを促進したり、貧困者への家賃補助を行ったり、公営高層マンションを増やす等の対策が様々考えられます。

なお、これら対策には多少の費用がかかるものの、車から公共交通へ転換することで既述の膨大な経済的メリットが得られるため、社会全体ではメリットが大きいと考えられます。

また、都市への人口集中は都市以外の地域の過疎化を進展させることになり、心情的には大変心苦しいことではありますが、今後の人口急減社会においてインフラコストを低減すると共に脱炭素化を実現するには、絶対に避けられないことだと言えます。

なお、インフラ維持や公平性の観点からも、過疎地域で多額のインフラコストが発生する生活を行う人には実費相当の費用負担をしていただくべきであり、それによっても都市部への移住を促すことができます。

宅配料金等のインフラコストが実費を反映していない問題については、以下にも記載していますので、ご参照ください。

ドライバー不足の真の原因は2つ!これをやれば対策できる