最近、円安に伴う輸入品の値上がりに伴い「ガソリン価格を下げるべき」という声が強まり、補助金が投入され、暫定税率の引き下げが検討されています。背景には、物価高騰による家計負担の増加という深刻な課題があります。

一方で、「これは自動車メーカーの圧力ではないか?」「クルマ社会を推進しているのでは?」といった疑問もささやかれています。

しかし、筆者(元自動車メーカー勤務)の視点から言えば、それはまったくの誤解です。

実際には、ガソリン価格の引き下げには多くの落とし穴と長期的リスクが潜んでおり、他の社会課題に深刻な悪影響を与えます。多くの人が、選挙対策の甘い言葉に騙されています。

本記事では、燃費・環境・税制・公共交通・物流の観点から、なぜ「値下げが正解ではない」のかをわかりやすく解説します。

ガソリン価格を下げてはいけない6つの理由

低燃費車が売れず、メーカーは燃費規制への対応困難に

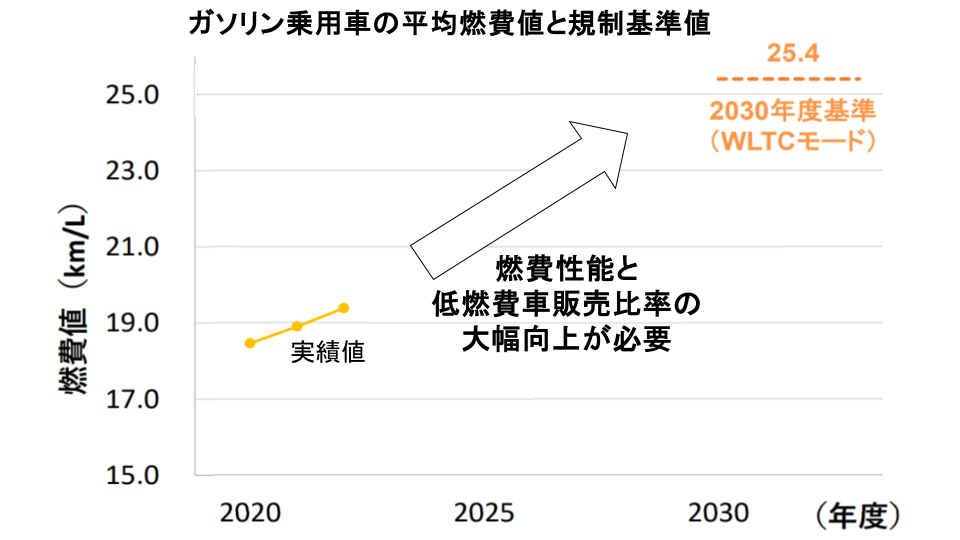

燃料価格が安いと、燃費の良い車やEVを選ぶ動機が薄れます。その結果、燃費の悪い車の販売割合が増加し、買い替え需要も低下し、メーカーは企業平均燃費規制(CAFE規制)への対応がいっそう困難になります。

企業平均燃費規制とは、メーカーごとに各車種の燃費値の販売台数による加重平均値を規制する制度で、8年間で30%以上の改善が求められる非常に厳しい基準です。未達成では罰金があり、企業イメージも低下します。

この流れは以下のような悪循環を招きます:

- 低炭素技術の開発投資が減少

- 自動車産業の国際競争力低下

つまり、自動車メーカーにとって、ガソリン価格が高い方が望ましく、国の政策は日本の基幹産業である自動車メーカーの発展を妨害することになるのです。今後CO2削減技術はより重要かつ成長分野になることは間違いなく、その開発を促進することが日本の経済発展に繋がるのに、無知な有権者の票欲しさに正反対の政策をしています。

特に筆者が在職中に携わっていた低価格帯の車では、ガソリン代で元が取れないためにハイブリッドなどの効果の大きい低燃費技術が採用できないということが多くあり、非常に苦労していました。

例えばストロングハイブリッドにすれば、燃費が最大で7割も向上するのに、ガソリン価格が安いために、その大きなメリットが社会に十分に活かされていないのです。

実際に、日本の乗用車の新車販売の半数近くが従来のエンジン車(ハイブリッドやEVでない)です。

また、燃費効果の非常に小さいマイルドハイブリッド車も多く、中古車も含めれば燃費が悪い車の販売比率がもっと多い状態です。

また、電動化だけでなくガソリンエンジン自体の効率についても、近年は中国勢の技術進歩が著しく、このままでは電気製品と同様、日本が負けてしまう可能性も大いに考えられます。

CO₂削減・エネルギー自給率向上に逆行する

燃料を安くすると、車の利用が増え、当然、燃料消費量もCO2排出量も増加します。

既述の通り、ハイブリッド車やEVへの転換も進まなくなります。

- 2050年カーボンニュートラル(CO2ゼロ)という至難の目標に明らかに逆行

- 鉄道や自転車などの低炭素な移動手段からの離脱

- CO2削減が進まないと国際的な信頼失墜のリスク(削減が進んでないとの意見も)

- 燃料はほぼ全てが輸入のため供給が途絶えるリスク

- 燃料の輸入により膨大な富が海外に流出

欧州では、高額な炭素税によりガソリン価格が300円/L以上という国も存在し、

日本はOECD加盟国35か国中で2番目に安く、世界の潮流から取り残されているのです。

安全保障上、エネルギー自給率向上も急務であり、他のエネルギー源への転換や消費削減が必要です。

なお、欧州諸国との車諸税等については、以下を参照ください。

恩恵を多く受けるのは富裕層

燃料価格の引き下げは、実は「逆進的」な政策です。

- 燃費の悪い大型車に乗り、多く消費する(輸送する)富裕層の方が大きな恩恵を受ける

- 物価高や円安により、富裕層が保有する株や土地(特に海外資産)の価値は増加している

- 車を持たない低所得者には恩恵が少ない

- 補助金や減税の財源は、他の増税や給付等の削減でいずれ補填される

つまり、税金の使い方として非常に無駄が多く、選挙目当てのバラマキどころか、格差を広げる不公平な制度です。

なお、一部の専門家?は低所得者ほど家計内の燃料価格の「割合」が高いために、低所得者ほど恩恵が大きいと言っていますが、「割合」が高いからといって恩恵が大きいことにはなりません。明らかに誤認しています。あたりまえの話ですが、恩恵の大小は「金額」で比較しないと意味がありません。

公共交通がさらに衰退する

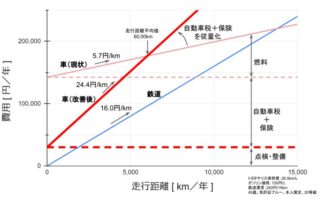

現状で公共交通の運賃に対し、車のガソリン費用は数分の一以下です。

さらにガソリンが安くなれば、バスや鉄道よりも自家用車を利用する人がもっと増え、

その結果、

採算が取れずに公共交通が廃止・縮小され、

車を持たない高齢者・学生など、交通弱者の増加を招きます。

地方在住の自動車メーカー社員も、毎日渋滞にはまり、子供や高齢の親、飲み会時の移動に困っています。

決して、車に依存した社会を望んでいるわけではありません。

移動弱者の割合や公共交通の車に対するメリット等の詳細は、下記を参照ください。

トラック依存が加速し、人手不足が深刻化

燃料価格の引き下げは、トラック輸送への依存を高めます。

トラックは、鉄道輸送の65倍の運転手を必要とします。

しかし現在、トラックドライバー不足は深刻です。

- 鉄道貨物や船舶へのモーダルシフトが抑制され

- 労働時間規制による「2024年問題」にも対応できず

- 持続可能な物流体制が崩壊するリスク

運転手不足の原因詳細については、下記に記載していますので、ご参照ください。

車の燃費は30年で3倍以上に――しかし車は大型化へ

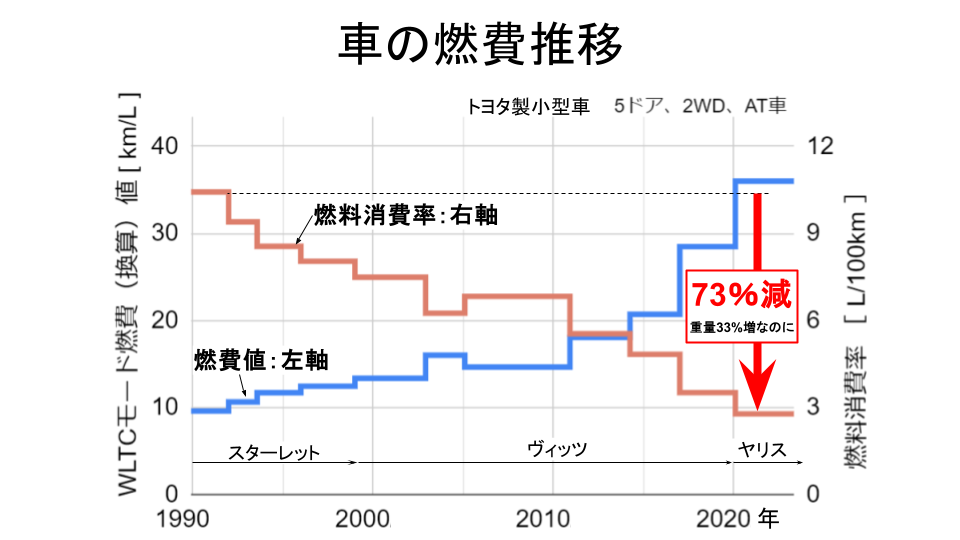

1990年代、車はリッター10km走れば良いという時代でした。

現在では、リッター30km以上も珍しくありません。

しかも、昔より大幅に大きく重くなっているのに、です。

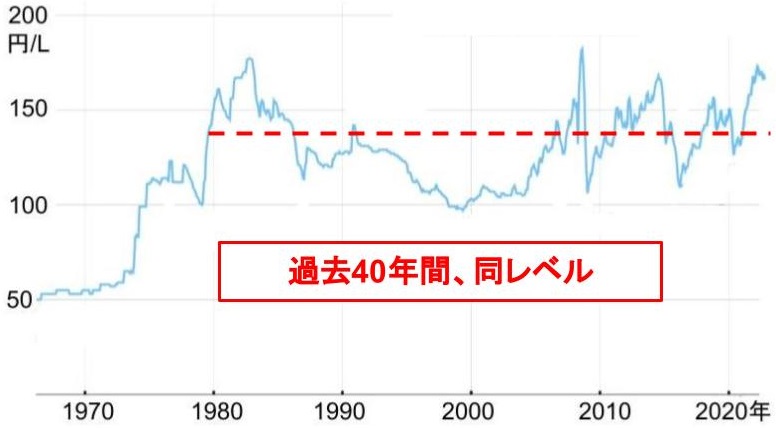

一方、ガソリン価格は1982年のオイルショック時に177円の高値を付けて以降、平均的にはそれほど上昇していません。

つまり、長期的に見れば燃料費負担は大きく下がっているはずなのです。

しかし、それがユーザーの燃料節約動機を減らし、多くの人が大きく立派で重い車を選ぶようになり、自ら燃料費負担を増やしているのです。

なお、メーカー技術者が日夜尽力してきた燃費向上が、大きい車が増えて無駄になってしまったことは、元技術者として悲しい限りです。

真に有効な対策とは?

本当に必要としている人に、的確で効率的な支援を

目先の燃料価格が上がったから短絡的に下げるのではなく(選挙対策?)、困っている人だけに向けて必要十分な支援を継続的に行うべきです。

たとえば、資産の少ない低所得者や、子育て世帯に対して、

- 物価に連動した恒久的な給付付き所得減税、弱者給付の増額(各種手当や年金)

- 医療・教育の負担軽減

など、直接的で効率の良く税金を使うべきです。

これにより、今より手厚い支援が少ない財源で可能になります。

なお、最適な制度のあり方については、以下をご参照ください。

炭素税と走行距離税への置き換えで、モーダルシフトと技術革新を促進

乗用車やトラックの性能が向上していると言っても、鉄道や船舶の方が、CO2だけでなく安全性やコストも圧倒的に優れています。

つまり、車を使うことは、社会に大きな悪影響を与えているということであり、相応の費用を負担させて使用を抑制することが、社会全体の利益になります。

よって、

- 消費税やその他の税を炭素税に置き換えて、燃料価格をむしろ大きく値上げする

- 自動車税・重量税を廃止し、燃費や安全性能、重量などにより差を付けた走行距離税へ置き換える

ことが有効です。

これらにより、低燃費車やEVへの買い替えや使用抑制の動機が増加し、モーダルシフトも促進されます。

低燃費車に乗っている人や、車の使用が少ない人は、費用負担が大きく減ることになります。

なお、トラック運賃の増加等により物価は多少上がりますが、CO2排出や走行距離の少ない人の費用負担が大きく減り、日本全体としては不変です(弱者への給付金等を物価に合わせて同時に上げることは当然必要です)。

電気やガスの価格についても同様で、

炭素税で価格を上げる(他の税から置き換える)ことで、様々な製品の低炭素技術の開発・普及が促進され、国際競争力がアップし経済が発展します。

なお、燃料価格を下げれば経済成長に繋がるという意見も多いですが、その財源は別の税で増税されるため、一時的な効果しかありません。長期的な経済成長には、今後、世界が必要とする技術やサービスの開発を促進する税制、CO2削減分野であればCO2を削減することによって多くの利益が得られる税制(炭素税)に転換することが必要です。

なお、走行距離税などについての詳細は、下記をご参照ください。

円安で儲かっているのは誰?――労働者に分配を!

円安による物価高で多くの人が苦しんでいると言われながら、日本の2024年の経常収支(国際収支)は過去最大で、国全体としては大きく儲かっています。

しかしその利益は、輸出関連の企業経営者がため込んでいる、つまり労働者が不当に搾取されているのです。

そこで必要なのは、

非正規を含むすべての労働者が、

ストライキなどの対等な労使交渉と、

不利益なく転職が行える制度の整備

です。

これにより、儲かっている企業の賃金は大幅に上がり、企業の新陳代謝も進み、経済成長に直結します。

分配の仕組みを見直し、「働く人すべて」が報われる社会へと進むべき時です。

まとめ:一見お得なガソリン補助金・減税に潜む、6つの落とし穴

ガソリン価格の引き下げは、以下の多数の問題を引き起こします。

- 自動車メーカーが燃費規制をクリアできず、低炭素技術の開発も抑制

- CO₂削減に逆行

- 富裕層優遇による格差拡大

- 公共交通の衰退

- 物流の人手不足深刻化

- 車の大型化をもたらし燃費向上が相殺

目先の価格よりも、持続可能で公平な未来を選ぶことが、いま私たちに求められています。