自家用車の過度な依存は、交通事故、公共交通の衰退、温室効果ガス増加、渋滞、大気汚染や運動不足による健康悪化、都市の拡散によるインフラコスト増大等、様々な深刻な影響を長年にわたり社会に与え続けており、公共交通への転換が急務であると以前より言われています。

しかし、大都市部以外の公共交通は衰退が止まらず、益々、車依存の社会が進行している現状です。

なぜ、私達は車を選ぶのでしょうか?

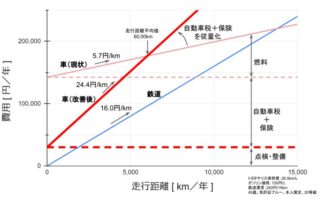

公共交通は使用時費用と速達性で劣っている

私達が交通手段を選ぶ際は、主に使用時の費用と所要時間を比べて、安くて早い方を選ぶと思います。

都心部以外では、現状では使用時費用も所要時間(速達性)も車の方が圧倒的に有利な場合が多いため、当然、大多数の人が車を選ぶことになります。

この現状を変えて公共交通への転換を進めるためには、使用時費用と速達性の競争力で公共交通が上回ることが必要です。使用時費用については以下の投稿に記載していますので参照下さい。

公共交通の速達性についても多くの改善余地があると考えられ、本稿で車と戦える公共交通を提案したいと思います。また、公共交通の維持、発展のためには収益性の向上も併せて必要であるため、これについての改善案も後述します。

速達性を改善する6つの場面

公共交通使用時の速達性を車同等に改善するには、以下6つの場面での改善が考えられます。

- 信号や歩行者横断待ち(バス、路面電車)

- 渋滞(バス)

- 乗降時間(バス、路面電車)

- 発進時の着席待ち(バス)

- 乗り換え

- ラストワンマイル

信号や歩行者横断の待ち時間の解消

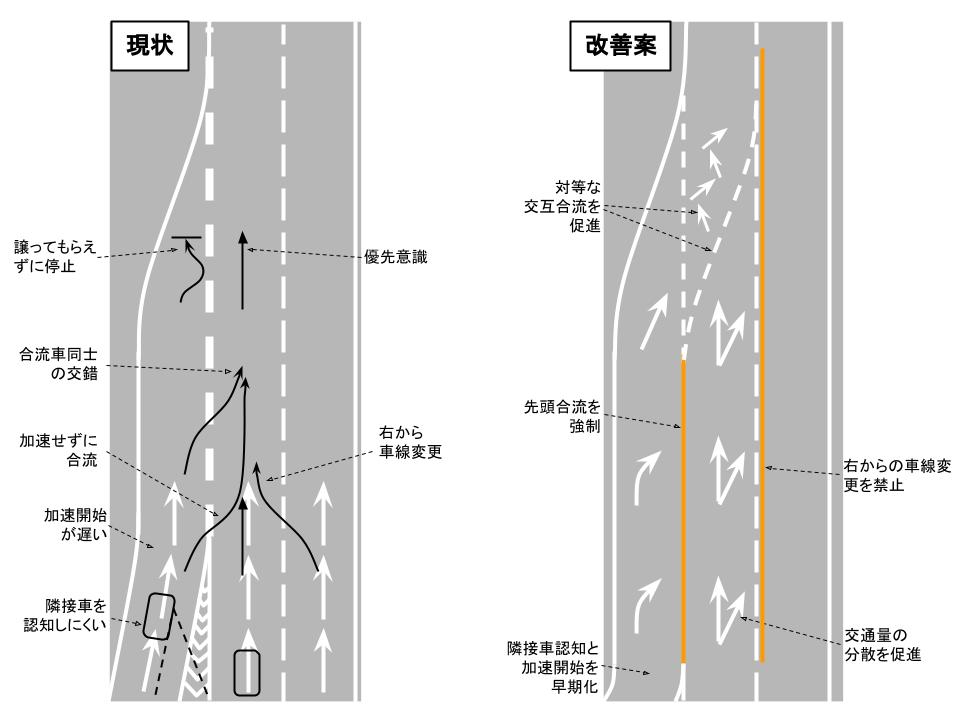

バスや路面電車は信号等で止まることが多く、路面電車の運行時間の31%が信号待ちとのデータがあります1。この対策として公共交通優先信号が導入されている場所もありますが、ごく一部の区間に限られており、その理由は、一般車への影響を憂慮しているためと推測されます。

公共交通優先信号やラウンドアバウトの設置

しかし、公共交通と一般車について道路上の優先度を考えてみると、冒頭に挙げた様々な面で公共交通の方が圧倒的に優れているため、全ての営業区間において最優先で通行させることが妥当だと考えられます。また、歩行者に対しても公共交通車両を優先させる方が、より多くの人が速く移動できるという点で公共の利益になると考えられます。

つまり、バス、路面電車の全ての区間について公共交通優先信号を導入し、信号の無い交差点や横断歩道についても公共交通優先とし、バス優先レーン導入と併せて、停留所以外は一切停止せずに走行すれば大幅な時間短縮が可能です。なお、一般の鉄道の踏切や道路併用区間は本提案と同じ様に車や歩行者に対して完全優先であり、1両編成の電車であっても止まることはありません。その理由は、公共性が高いためであり多くの人が納得しているため、同じ公共交通であるバスや路面電車においても同じ考えを適用すべきです。つまり、本提案はバスや路面電車を一般鉄道と同様の扱いにしたものと言えます。

また、公共交通優先信号は車両の接近を感知するシステムが必要でコストが掛かる問題があります。また、信号が無い交差点での右折等、バスや路面電車が非優先となる交差点においては、優先通行ができません。

この対策として、交差点を信号が不要であるラウンドアバウト(環状交差点)に変更し、「バス・路面電車優先」の標識を設置するだけで、一般の信号交差点よりも低コストで簡易的に優先通行が可能になります。特に、ラウンドアバウトへの流入路を複数車線とし、1つの車線をバス・路面電車優先とすれば、より確実に優先走行が可能となります。

なお、ラウンドアバウトの利点等については下記リンクに詳細を記載していますので、参照ください。

また、バス停でバスが発車して本線に合流する場合等、法規でバスが優先であるにもかかわらず、道路標示が法規とは逆の本線優先と読み取れるように標示されているため、道路標示をバスが優先であることが容易に理解できるように変更することも必要だと考えられます。

なお、バスや路面電車を安全に優先走行させるには、車体前部に黄色の回転灯を設置すると共に注意音声や警告音を鳴らしながら走行し、緊急車両に近い位置づけにすることも必要です。

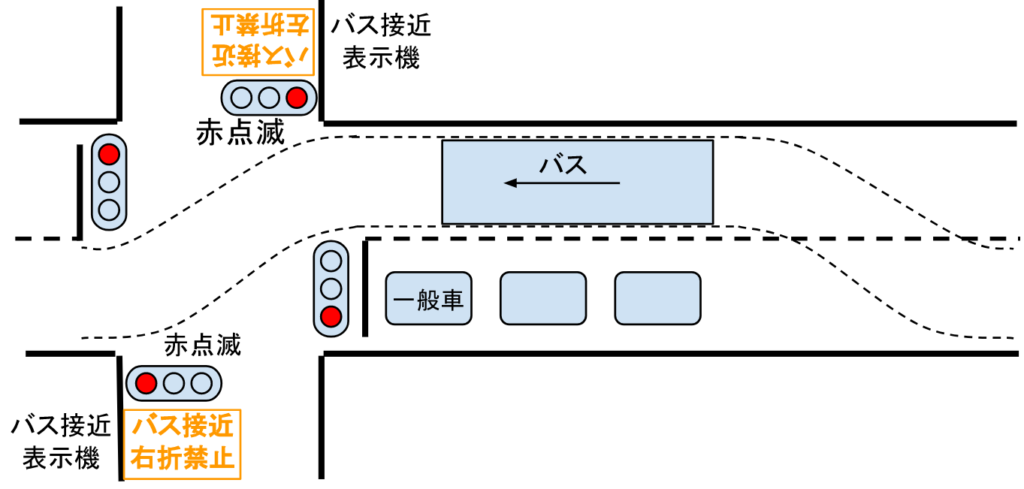

また、公共交通優先信号の導入により一般車の渋滞が悪化する懸念が生じますが、公共交通と交差する交通の信号を公共交通接近時に赤ではなく赤点滅(一時停止)にすることで、公共交通車両通過前後の待ち時間を最小化することができます。また、バスや路面電車は乗用車40~50台分に相当するため、本稿の提案により公共交通の利便性が向上して車を使う人が減れば渋滞は悪化しないと考えられます。

また、公共交通優先信号や優先レーンの必要性については、下記に詳しく書いていますので、ご参照ください。

渋滞の回避

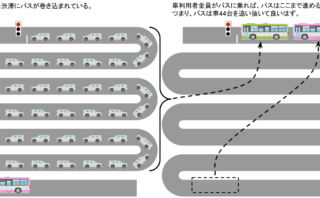

バスや一部の路面電車では渋滞に巻き込まれることが多く、渋滞対策としてバス優先や専用レーンが導入されている場所がありますが、これも一部に限られています。この理由として、前項と同じく一般車への影響が大きいことと、道路が狭くてバスレーンが設けられないことが考えられます。

道路中央に優先レーンを設ける

道路が狭いことは対策が難しいですが、往復1車線ずつの道路でも路肩のスペースがあれば、往復車線の中央に両方向走行できるバス優先レーンを設け、バスが近づいた時はバス接近表示機で両車線の車に知らせて路肩に寄せ、バスレーンを空けることが考えられます。鉄道や路面電車では同様の場所があります(例:江ノ島電鉄の腰越~江ノ島間)。

なお、専用や優先レーンを走行してバスの走行を妨害する一般車の対策については、バスに搭載したAIカメラ等により自動取り締まり・罰金請求書の自動送付が欧州等では一般的に行われています。

反対車線を通す

また、渋滞区間が長くない場所では、反対車線をバス優先レーンとし、その入り口の信号をバス接近時に赤にして一般車を止めることも考えられます。道路工事による片側交互通行のようなイメージです(渋滞車列が工事現場に相当)。なお、この案は反対車線が渋滞していない場合にのみ成立するため、バス運転手の目視によってバスレーンが通行可能な場合に限り、手動で信号を切り替える方法が考えられます。

また、路面電車において類似の形態の場所があります(例:とさでん交通の曙町東町付近)。下記写真の場所は渋滞回避が目的ではなく線路が単線であるためにこのような形になっており、車の正面から電車が近づいて来たら車は反対車線に避けます。

なお、上記のように一時的に一般車の通行を制限する場合、バスの運行頻度が非常に高いと一般車が殆ど通行できなくなってしまうため、その区間のバスを輸送力が大きい連接バスや路面電車等に置き換えて運行頻度を抑えることで、一般車の通行を確保できると共に、必要な運転手の数が減ることによるコスト低減も可能と考えられます。なお、それにより乗り換えが発生することになりますが、乗り継ぎを考慮したダイヤにすると共に乗り換えを最短距離で行えるようにすれば、都市鉄道での各停と快速等との乗り継ぎのように、それほど不便にはならないと思われます。

また、一般車の通行が困難になることは車からバスへの転換のモチベーションになることであり、限られた面積の道路でできるだけ多くの人を速く移動させるという公共利益の最大化のためには、やむを得ないことであると言えます。

一方通行にする

近くに並行する道路がある場合は、双方向の道路を一方通行に変更することでバス優先レーンを設けられます。それだけでなく、交差点等での渋滞が減ったり、自転車レーンや駐輪場、荷捌き場等を設置できるメリットもあります。このような一方通行路は、欧州等の都市で良く見られます。

バス専用道路にする

駅の周辺等、細い道路が何本もある場所は、そのうちの一本をバスやタクシー等の公共交通専用とすることで、渋滞を回避できます。その道路に面した店や住宅へ車でのアクセスが必要な場合は、居住者や配送車に限定して通行を許可することで対応できます。

幅の狭いロードトレインや路面電車を走らせる

また、ヨーロッパの旧市街等で観光用としても利用されている車幅の狭いロードトレイン(下記写真)を導入すれば、輸送力を確保しつつ、狭い道でもバスレーンを設けることが可能と考えられます。

また、路面電車は広い道路に敷設することが多いですが、内輪差が無いことで曲線部での必要幅がバスよりも少ないため、狭い屈曲路に敷設して車幅の狭い車両を走らせ、路面電車優先としている場所もあります(下記写真)。

バスと路面電車の走行路は共用が原則

また、バスと路面電車が並走している区間では、路面電車の軌道内にバスを走らせ、停留所も共用している場所も海外では数多くあります(下記写真)。そもそも、路面電車とバスは利用者からすれば大差は無く、道路内で別々の場所を走らせる必要性は全く無いため、道路渋滞の抑制と乗り換え時間の短縮のため、共用を原則とすることが妥当です。

日本では、バスと路面電車の停留所が離れているだけでなく、事業者同士の競合が問題になることが多いですが、利用者からすれば本当に不利益なことであり、自家用車に対する競争力向上という共通の目標に対して各事業者が協力することが不可欠です。

トランジットモールの導入

また、道路交通が非常に集中するエリア内については、一般車の乗り入れを制限し、車利用者はエリア周辺部で公共交通に乗り換えさせるトランジットモールが海外の都市では数多くあり2、日本も導入を促進するべきです。

バス優先にすれば自動運転が容易になる

なお、近年導入が試行されている自動運転バス等も、上記のように完全優先にして他の交通に全く妨害されないようにすれば、駐車車両を避けたり優先車を待つ等の難しい対応を排除でき、実用化が大幅に容易になると考えられます。

実際、一般道の一部区間を信号で制限して自動運転バスを通行させている場所もあります(例:秋田県上小阿仁村3)。

また、完全優先の自動運転バスと類似の形態である無人搬送車(AGV)が工場内等で数十年前から広く普及していることからも、優先通行が普及促進のために非常に重要であると言えます。

乗降時間の短縮

不正乗車の対策や損失は税金で補填して、信用乗車方式に

駅や停留所での乗降時、路面電車やバス、一部の地方鉄道では、運転手が運賃授受確認を行うため、乗降口が一つに限られていたり、降車後に車両端まで行く必要があり、時間がかかっています。この対策として、車両の全ての出入口や停留所にICカード読み取り機等を設置し、乗客各自が料金支払いを行う信用乗車方式が欧州等では広く普及していますが、不正乗車を防げないため、国内では非常に少ないようです4。

しかし、公共交通はその名の通り公的なインフラであるため、ごく少数の人のために大多数の人の利便性が制限されることは非合理的であり、乗降時間短縮を最優先として信用乗車を全ての公共交通で採用すると共に、不正乗車の対策や損失は税金で補填することが妥当だと考えられます。他で例えれば、一般の商店や飲食店の出入口に改札は無く、客各自が自主的にレジに行って支払いを行っていることが挙げられ、近年はセルフレジも増えており、日本の公共交通だけがむしろ特殊であると言えます。

また、信用乗車では全ての出入口から乗降でき、車内移動も不要であるため、出入口の数を増やして更に乗降時間を短縮したり、編成を長くして乗車定員を増やすことも可能で、車内の移動が最小限で済むことでバリアフリー性能も高いため、非常にメリットが大きいと言えます。

なお、信用乗車における不正乗車対策としては、抜き打ち検査が古くから行われていますが、昨今、非常に低コスト化しているAIカメラを多数設置して不正乗車を検知し、警告や取り締まりを行うことも有効だと考えられます。

バス出入口のバリアフリー化

運賃授受以外の問題点として、現状のバスの多くは車椅子の乗降時に運転手がスロープをセットして介助する時間がかかっており、ベビーカーも出入口や歩道の段差により時間がかかることがあります。この対策として、渡り板が毎回自動的に出てくるバス(例:ブラジル・クリチバのBRT5)や、歩道を乗降口の高さに合わせると共に隙間を少なくして停車させる正着技術(例:日本道路 Plus Stop縁石6)を導入することで、時間短縮とバリアフリー化を図ることができます。

発進時の着席待ち時間の解消

EVバスなら滑らかに加速

現状では、乗客が着席するまで発進を待つことが多いですが、この理由は、発進加速時の駆動力の変動により乗客が転倒することを防ぐためと考えられます。この待ち時間を解消する方法として、駆動力の変化を車両制御で抑制して滑らかに発進・加速させることが考えられます。特に、電動車であれば高精度な制御が可能であり、CO2削減のためにも、電動車の普及を早急に進めるべきだと思います。

乗り換え時間の短縮

駅によっては、バスや路面電車、自転車等から鉄道に乗り換える際の歩行距離が非常に長い場合があり、公共交通利用が選ばれない大きな理由の一つになっています。

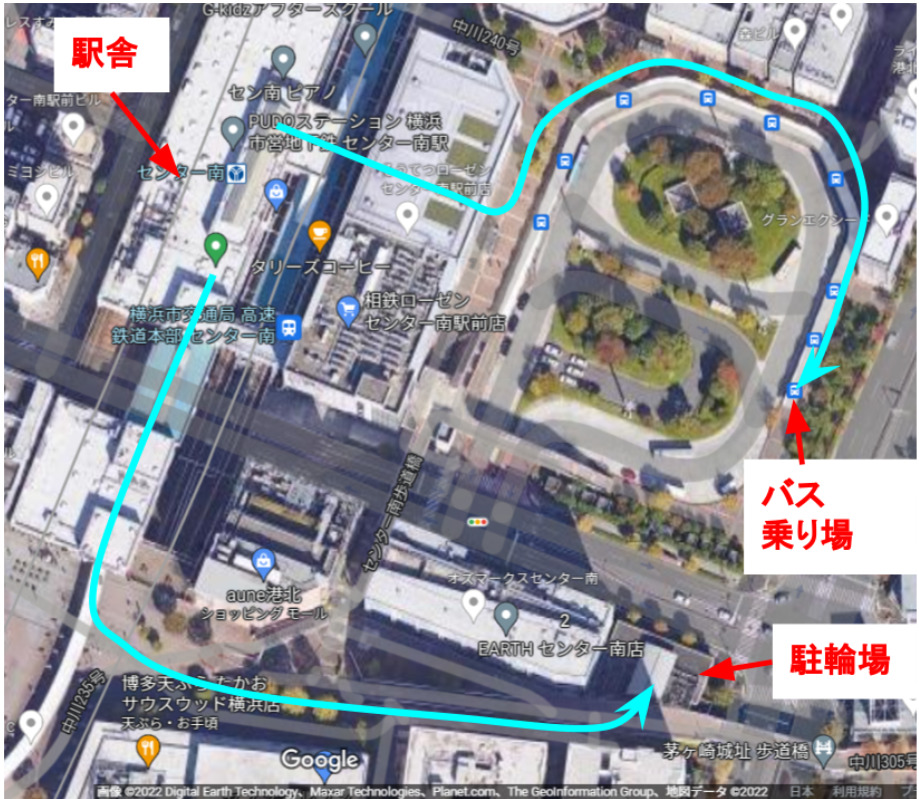

例えば、筆者がよく使用する横浜市営地下鉄のセンター南駅は、ニュータウン内に計画的に作られたそれほど大きくない駅にも関わらず、1番遠いバス停から駅のホームまで健常者が徒歩で約5分30秒かかります。高齢者や子供、障害者等はその何倍もの時間と多大な労力が必要であり、特に悪天候や酷暑、極寒時は大変な苦労を強いる状況になるため、ユニバーサル性(弱者への配慮)の点でも、大きな問題であると言えます。

この原因と対策案として以下3点が考えられます。

バス停はホーム直近に

乗り換え距離が長い1つ目の原因は、バス停(ロータリー)が駅舎から離れていることです。この理由は、駅直近にパチンコ屋等の商業施設等を設けるためと推測されますが、駅の本来の役割は鉄道と他の交通手段とを乗り換える場所であり、鉄道を利用しない人も多い商業施設を優先して鉄道利用者が不便になることは本末転倒です。このため、バス停をホーム直下等の最短距離の場所に設置すべきです。

また、現状のホーム直下の歩行者通路は趣味サークルの展示等に使われていて通行のしょうがいになっていたり、駅舎のすぐ隣に商業施設の駐車場があって渋滞を発生させる等、様々な施設が鉄道・バス利用者の利便性を悪化させる構造になっています。

バス停は並列に配置

乗り換え距離が長い2つ目の原因は、タクシー乗り場や全てのバス停が一つの歩道に直列に並んで設置されているためです。このようなレイアウトになっている理由はバス等の車両と歩行者を交差させないためと推測されますが、横断歩道以外は横断できないように高い柵を設けたり、横断歩道にバス接近警報機等を付けてバス優先にすれば安全性とバスの速達性を確保できるため、バス乗り場を並列に並べる等一般的な配置にすることで、乗り換え距離を最小化できると考えられます。

なお、事故の懸念からバスと歩行者の交差するレイアウトを盲目的に禁止する意見もあります。しかし、バスの利便性の低下によって車の利用者が増えること、そして車の1台あたり事故率はバスの4倍7(一人あたりでは百倍以上)であること、つまりバスの利便性向上により車利用を減らす方が安全性向上に有効であることを考慮する必要があります。

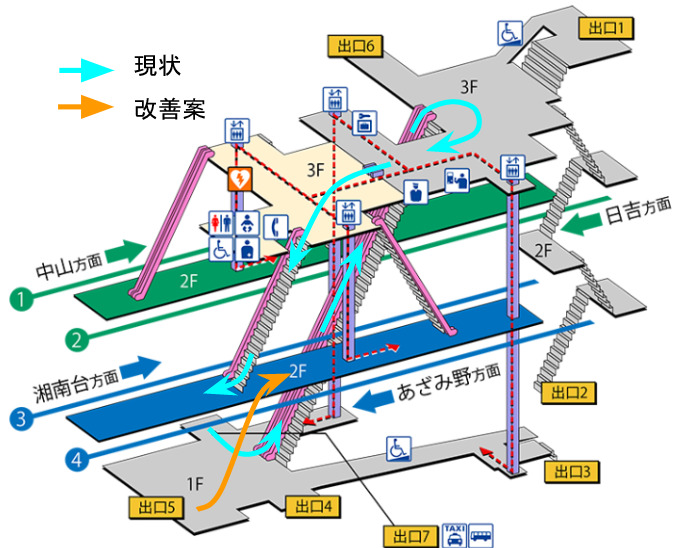

ホーム出入口をバス停直近に増設

乗り換え距離が長い3つ目の原因は、バス停が1階、ホームが2階にあるのにもかかわらず改札が3階にあることです(構内図の水色矢印)。このような配置になっている理由は、駅周辺の地形が傾斜地であることにより正面出入口が3階付近にあるためと推測されますが、改札を1つにする必要は無いため、バス停とホームを直結する通路と改札を新設することで歩行距離を大幅に短縮できます(構内図の燈色矢印)。他の駅でも、ホームへの出入口と改札を新設することで、バス停や周辺施設への利便性が大幅に向上する場所は多数あると考えられます。それによって、駅出入り口からの距離が短縮される場所では、地価や家賃の上昇により地域経済や税収の改善も得られます。

駐輪場もホーム出入口の直近に

また、センター南駅は駐輪場も遠く、一番奥からホームまで徒歩で約5分10秒かかります。さらに、一時使用ではチケットの購入や車体への取り付け作業が必要で、空きスペースを探すのも苦労します。一方、駅周辺の全ての空きスペースは駐輪禁止になっており、毎日、警備員が違法駐輪を監視し、無骨なバリゲードや障害物が多数設置されている上に、警備員が居ない休日には無秩序な駐輪で溢れています。このように極めて不適切かつ税金の浪費状態になっている理由は、バス停と同様に商業施設を優先すると共に、駐輪自転車が美観を損ねるという旧態依然の考えが行政にあると思われます。

一方、車の使用抑制のために自転車の使用を強く促進させている都市が多い欧州等では、歩道や車道上に無料の駐輪場を設置することが一般的となっており、歩行に支障の無い場所に整然と区切って駐輪させれば全く問題無いと言えます。このため、ホームからの歩行距離が最も短く、歩行の支障にならないあらゆる場所に商業施設の代わりに無料駐輪場を設置することで、自転車から鉄道に乗り換える時間の大幅な短縮と監視員費用の削減、更には商業施設への自転車アクセス性向上とそれによる売上増加が可能となります。

バス停にも駐輪場を

また、バスや路面電車の停留所近くにも駐輪場を設置し、後述する短距離運賃の低減を行うことで、駐輪する自転車を分散させることが可能となり、鉄道駅周辺の駐輪場が不足が改善できます。また、バスや路面電車の利用者数の増加に繋がります。

やむを得ず停留所や駐輪場からホームまでの距離が遠い場合は、途中で増速する動く歩道8を設置する等、時間短縮と労力削減の改善を行うことが必要です。

また、エスカレーターについても歩行は禁止すべきとの意見がありますが、幅を広くする9、又は狭い物を2本設置して片方は歩行専用とし、また段差も低くする等、安全性を固定階段と同等に向上させれば歩行を禁止する必要性は無くなります。それにより、乗り換え時間が短縮され公共交通利用を促進する有効なツールになるため、歩行することを前提として再設計して活用すべきだと考えられます。

踏切の安全性向上

鉄道線路を横断して乗り換える場合、陸橋や地下通路よりも踏切の方が距離が短くて済みますが、現状の踏切は安全性に問題があり、2020年では173件の事故と124人の死傷者が発生している10ため、新設は禁止されています。このため、以下6点の改善を行って安全性を十分に確保すれば、列車の運行頻度が高くない駅においては、踏切を新設して乗り換え時間を短縮できると考えられます。

なお、十分な安全対策を行っても、故意の侵入等、踏切事故を完全に無くすことは困難ですが、それは踏切以外の柵やホーム等でも同様であると共に、事故率が鉄道の数百倍と言われる車からの転換を進めるた方が明らかに事故は減るため、踏切を活用して公共交通の利便性向上を図ることは必須であると言えます。

AI画像解析による高精度な障害物検知機設置

踏切改善の1つ目は、障害物検知機の高精度化です。現状では、踏切内に取り残された人を確実に検知できる検知機が少ないことが国会でも取り上げられており11、設置を促進する必要があります。なお、AIによる画像解析を使用した低コストのシステム12も開発されています。

確実に進入を防ぐ

踏切改善の2つ目は、進入対策です。遮断機をくぐって進入する人や、誤って侵入する車を防ぐため、竿をホームドアのような強固な可動柵に変更して容易に入れなくし、柵の内側には閉じ込められた場合の非常開ボタンを設けます。また、万が一、閉じ込められて出れなくなっても、既述の障害物検知機の高精度化を併せて行えば、柵を乗り越えたり壊したりする場合を除き、衝突は必ず回避できます。

人が介在しない非常ブレーキシステムに

踏切改善の3つ目は、異常検知時のブレーキ自動化です。現状の多くの踏切では、障害物や非常ボタン等の異常を検知すると専用の信号が点滅し、それを列車の運転士が目視して手動で緊急ブレーキ操作を行っていることにより、判断遅れ等の人為ミスが発生する可能性が高くなっています13。このため、異常検知したら完全自動でブレーキをかけるシステムの普及を早急に進める必要があります。このシステムは小田急線14で既に採用されているようです。

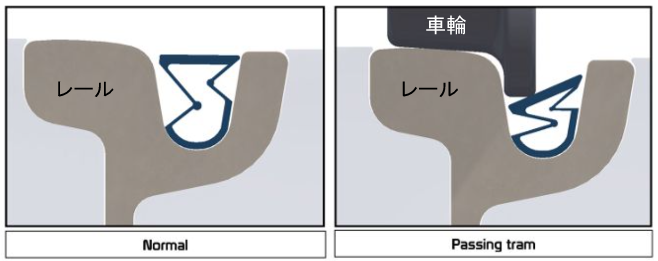

レールの溝を塞ぐ部品が様々ある

踏切改善の4つ目は、レールの溝対策です。自転車や車椅子等の車輪がレールの溝にはまって移動困難になることを防ぐために、重量の大きい鉄道車輪の通過時にだけ凹む弾性部品で溝を塞ぐことが有効です。このような部品は様々なものが開発されており、早急に普及させるべきです。

踏切の道路幅が狭すぎる

踏切改善の5つ目は、脱輪対策です。踏切は短時間に多くの人が通行するにも関わらず、路面の幅が踏切以外の場所より狭くなっていたり、端が急激に落ちていることが多く、車椅子等が路外に脱輪することがあります。この対策として、路面の幅を十分に広げると共に、路面の外側になだらかな傾斜を付けることが考えられます。以前から脱輪事故は頻繁に発生しているのにもかかわらずこの様な容易な対策が行われていないのは、行政の明らかな怠慢だと思います。

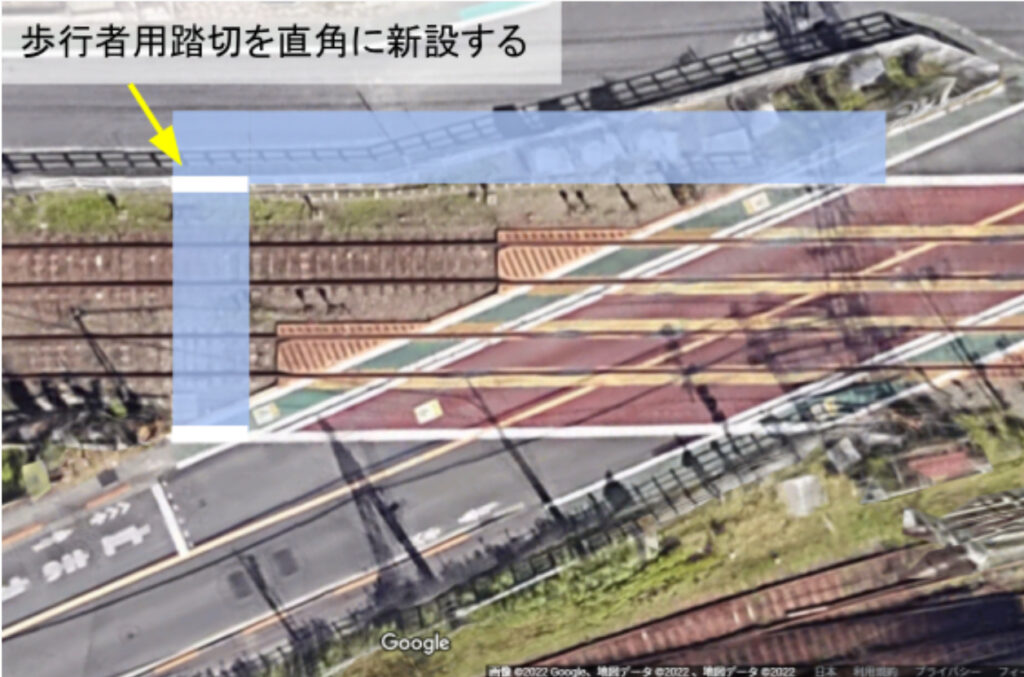

距離が長い斜め横断を強いている

踏切改善の6つ目は、横断距離の最短化です。現状では線路を斜めに横断している踏切が多くあり、横断距離が長くなって歩行者が渡り切れなかったり、レールの溝に車椅子等のタイヤが嵌り易くなるため、横断部分を直角に近づけることが有効です。歩道だけを直角に変更する場合は必要な用地が非常に少なく、立体交差等に比べると圧倒的に実施が容易だと考えられます。

踏切を使えば鉄道とバスが並んで発着できる

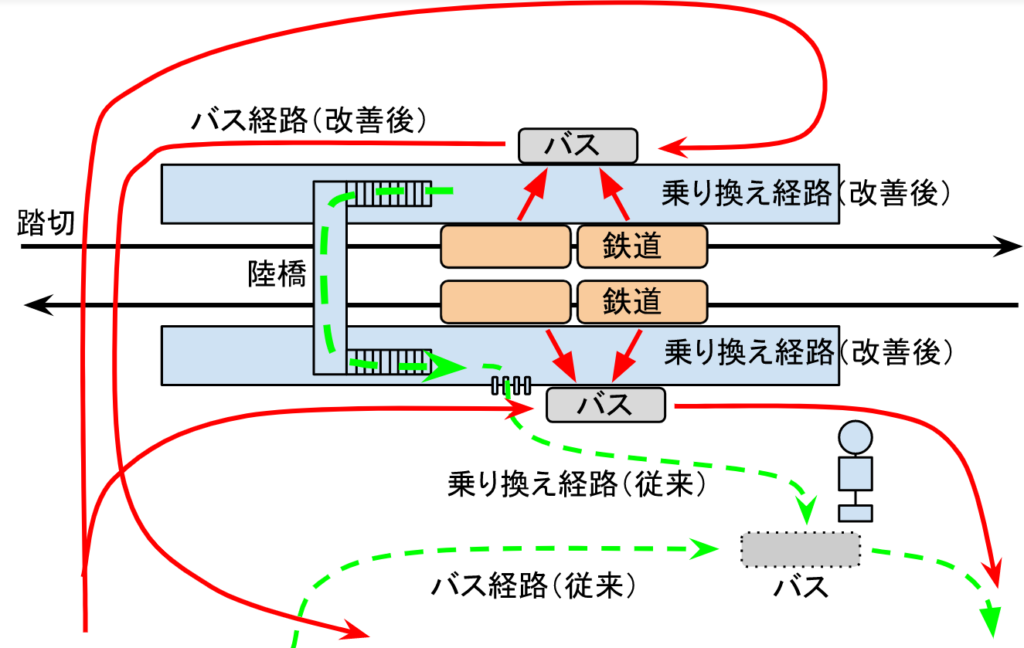

上記の対策を全て(少なくとも上から3つを)行うことで、踏切の事故がほぼ発生しなくなり、安全性が道路の交差点と同等以上に確保されるため、乗り換え時間短縮のために踏切を積極的に新設すべきです。それにより、歩行者の階段昇降の時間や労力が無くなったり、相対式ホームの鉄道駅であれば列車の発着するホームに合わせてホームのすぐ横にバスを停車させることができるようになります。また、階段にエレベーターが無い駅ではユニバーサル性の面でも大きなメリットがあります。

ラストワンマイルモビリティの改善

速達性改善策の5つ目は、駅・停留所と出発・目的地間の交通手段(ラストワンマイルモビリティ)の改善です。これが無かったり容易に使えず、距離がある場合は、公共交通利用の大きな障害になっています。この対策として、個人の交通手段を停める場所を設けることや、レンタサイクルやシェアカー等を用意すること、公共交通車両に自転車等を積載できるようにすることが一般的に考えられますが、これらラストワンマイルモビリティ関連の改善策について下記4点を提案します。

停留所に屋根付き駐輪場を設置

ラストワンマイルモビリティ関連の改善1点目は、自転車やシニアカー(電動カート)等のパーソナルモビリティを駐車できる駐輪場の改善です。バス停や電停には駐輪場が設置されてない場所が多く、設置すればバス等の利用者が増えることが考えられます。土地が広く取れる場所では、4輪車用の駐車場を設置することも有効です。

また、悪天候時は駐輪している間の雨具の置き場に困ることがあります。また、屋根付きの駐輪場でも、雨具を干しておくと風で飛んだり、盗まれたりすることもあるので、駐輪場に風雨を防げる建屋を設け、通気性の良いロッカーを設ける等、きめ細かい対応を行う必要があります。

屋根付き電動アシスト3輪自転車の普及

ラストワンマイルモビリティ関連の改善2点目は、車両の改善です。一般的な自転車は、雨に濡れ、転倒の恐れや荷物があまり積めないという問題があり、シニアカーは転倒の恐れは低いですが最高速度が6km/hと遅く、軽自動車や屋根付きミニカーは、雨に濡れず、転倒せず、荷物も比較的沢山積めますが、免許が必要で購入・維持費が高く、駐車スペースが大きい等の問題があります。これらの長所だけを可能な限り実現するラストワンマイルモビリティを考えると、雨に濡れないための屋根を持ち、転倒防止と積載性のための3輪を持った電動アシスト自転車になると考えられ、様々な提案もされています。このような屋根付き3輪電動アシスト自転車を普及させれば、公共交通の利用促進に繋がると考えられます。

レンタル手続きを簡単に

ラストワンマイルモビリティ関連の改善3点目は、レンタル手続きの改善です。カーシェアリングやレンタサイクル等は、利用する前に面倒な登録が必要であるものや、先の予約ができないものが多く、外国人等、初めて訪れた人が気軽かつ確実に使うことができない問題があるため、登録不要でクレジットカード等だけで簡単に予約や決済ができるような仕組みを導入することが必要です。

低速ならレンタルモビリティを無人回送できる?

ラストワンマイルモビリティ関連の改善4点目は、レンタルモビリティの配車と返却の自動運転化です。出発地からレンタルモビリティを使う場合は車両を配送してもらう必要があり、また、目的地まで行って滞在する場合は車両を返却することができない問題があります。この解決策として、昨今開発が進んでいる自動運転技術を使い、使用開始場所や返却場所に無人で移動することが考えられますが、現在(2022年)の技術水準では、場所を限定せずに車や自転車の走行速度で自動運転させることは未だ困難です。しかし、限定したエリアかつ電動車椅子と同等の低速度であれば自動運転の実用化が進んでいるため15、3輪電動アシスト自転車を、事前に設定したエリア内での配車や返却時に限り低速度で自動運転させるのであれば、実現可能性があると思われます。

インフラやサービスを実費負担にして、都市のコンパクト化推進を

また、公共交通自体の対策ではありませんが、公共交通路線から遠い郊外で生活する人を減らし、都市をコンパクト化することも、間接的に公共交通を使った移動の速達性や利便性の向上に繋がることになります。このためには、様々なインフラやサービス(道路、電気、ガス、上下水道、郵便、携帯電話、インターネット、新聞、宅配便、医療・介護の訪問・送迎、教育施設の送迎、公共施設、公共交通等)の使用料や財源となる住民税等を、郊外に住む人ほど高く、都市部ほど安く、段階的に変更していくことも必要だと思います。なぜなら、インフラ利用者1人当たりの運用・維持コストは人口密度が低いほど高いと考えられるため、現状では都市部住民が郊外住民のインフラコストを負担している状態であり、公平な費用負担や、人口減少社会における費用増加抑制のためにも、郊外のインフラコストを高くすることはやむを得ないと言えます。

運行頻度向上や路線の拡充は潜在的利用者数に依存する

公共交通の運行頻度が高いことにより待ち時間が少ないことや、近くに公共交通の駅やバス停があることも、ドア to ドアの速達性向上に大きく寄与しますが、これらは潜在的な利用者数に依存します。このため、既述した車費用の従量化や公共交通の改善策を行うことで潜在的な利用者数が増え、それによって運行頻度の増加や路線の新設が可能となると考えられます。

また、昨今問題となっている運転手不足についても、利用者数が増えて利益が増えることで運転手の待遇を大きく向上できるため、ある程度改善されると考えられます。

収益性の改善策

公共交通は、速達性以外の大きな問題点として、収益性の悪さが挙げられます。公共交通を税金で補助することも必要ですが、税金が非効率的に使われることは問題であるので、様々な工夫で収益性を上げることが必要です。これについて、以下4点の改善策を提案します。

交通手段の統合や輸送力の最適化

収益性改善の1点目は、交通手段の統合や輸送力の最適化です。人口が少ない地域では、道路と鉄道等、使用率の低い複数のインフラを維持することは非効率であると共に、道路を廃止することは現実的でないため、鉄道を廃止してバスに転換することは妥当だと考えられます。ただし、最優先は車利用の抑制と公共交通の利用促進であり、それらが十分に行われた想定での乗客数を基準に判断することが必要です。

また、鉄道からバスに転換する際に輸送力不足や所要時間増加、道路渋滞悪化が問題とされていますが、鉄道車両約1.5両分の定員の3連接バスや16、トラックで開発中の自動追従技術17、低床車より定員を増やせる高床バス18等、様々な輸送力増強案が考えられると共に、既述の優先信号や優先レーン、快速便等により所要時間短縮等を行ったり、車利用費用を従量化して車利用者を減らせば渋滞も解消できると考えられます。

また、ラッシュ時の輸送需要集中を平準化させることも輸送力不足解消や効率化には有効であり、学校等の始業時間の変更や、ラッシュ時の運賃を高くする変動運賃制導入等の対策も検討の余地があります。

また、鉄道、路面電車、バスのそれぞれの特性(輸送力、速度、停留所間隔)に合わせて棲み分けすることも、効率化や利便性向上に有効です。効率、輸送力、速度が大きい鉄道を可能な限り優先して利用し、それを補完する形で輸送力に合わせて路面電車やバス路線を組み合わせて設置するべきです。

運賃の適正化

収益性改善の2点目は、運賃の適正化です。運賃は、受益者負担による公平性の観点から、運行経費を乗車人数で割って設定することが基本的に妥当だと考えられます。しかし現状では、多くの人が割高な運賃を支払って、一部の乗客の費用を負担している状態になっており、不公平です。これを改善することで、多くの人の運賃を下げられ、利用者が増加する可能性があります。具体的には、短距離乗車時や定期券、学割、子供運賃、閑散区間が挙げられます。

距離制運賃にして短距離を安く

短距離乗車時は、初乗り運賃が高く、又は均一運賃であることにより、距離に対して割高になっており、また、これによって異なる事業者間で乗り換えをする場合や、鉄道とバスやバス同士を乗り継ぐ場合は更に割高になっています。このようになっている理由は、かつて紙の切符や整理券を使用し、人による改札を行っていた時のコストを反映していると共に、均一運賃は車内での現金支払い時の時間短縮のためと推測され、現在主流のICカードによる改札ではほとんど意味が無いと考えられます。公平性確保と乗り換えを含む利用の促進のためには、ICカード利用者だけでも距離に応じた運賃に変更し、短距離運賃を引き下げることが必要だと考えられます。

定期券を廃止して通常運賃を下げる

定期券は、一定期間において乗り放題になるため、利用頻度が高い人は割安になる制度です。つまり、定期券を持たない人が定期券利用者の運賃の一部を支払っていることになり、不公平です。また、定期券を買った後で在宅勤務や在宅授業を行うと損することもあり、定期券利用者にも使いにくい制度です。定期券の元々の目的は切符販売や人による改札の工数削減と推測されるため、大多数がICカードを使っている現状で意味は無いと考えられます。このため、ICカード改札がある路線では廃止し、それによる増収分で通常の運賃を引き下げるべきです。これにより、利用頻度が高くない人の利用を増加させることができると考えられます。

子供・学生・高齢者・障害者割引は廃止して行政が直接給付

収入を得ることができない子供や学生、高齢者、障害者等に対し、経済的支援を行う必要性は当然あるものの、それは本来行政が行うべきもので、交通事業者の役割ではありません。また、一部の割り引きではなく、子供の保護者やその他経済的困窮者も含めて、必要な人には全額を支援すべきです。また、利用時の対象者であるかどうかの確認や、事業者ごとに必要な利用者の申請手続き等、様々な労力も発生していると共に、情報弱者は割り引きを受けられない可能性もあります。このため、子供・学生・高齢者・障害者の割引運賃は廃止して、行政からの直接給付に置き換えるべきです。

閑散区間・時間の運賃アップ

人口密度の低い地域等の閑散区間や、利用者の少ない時間においては、乗客1人当たりの運航費用は高額になりますが、現状ではそれが運賃に考慮されていません。実際の1人当たり運航費用を運賃に反映することで運賃は高額になりますが、その区間や時間の公共交通を維持できる可能性は高くなります。割増運賃の深夜バスも類似の考えであると言えます。

なお、今後の超高齢化、人口減少社会においては、交通以外も含めた様々な社会インフラを現状のまま維持することは全く不可能であり、居住地の集積化(コンパクトシティ)が不可欠となります。それを進めるためにも、また公平性やエコの観点においても、全てのインフラやサービス(交通、道路、電気、水道、ガス、通信、郵便、宅配、ごみ収集、教育、警察、消防、医療等)を提供するために実際に必要な一人あたりの費用を、利用者毎に正しく負担させることはやむを得ないと言えます。もちろん、これが過疎地の切り捨てになるという批判があることは理解しますが、使う人の少ないインフラを維持するために全国民の税金や各種サービスの負担がどんどん増加し、可処分所得が減って少子化も加速することを容認することはできません。

また、このような運賃アップを行うためには、競合する交通手段、つまり自家用車が従量制等の公正な費用負担制度であることが前提になります。現状の定額使い放題に近い制度のままでは、公共交通の運賃を上げることで利用者が減り、路線維持が難しくなる可能性があります。

赤字区間の税金での補填

収益性改善の3点目は、赤字区間の税金での補填です。現状では、黒字区間の利益で赤字区間を維持している事業者も多く、黒字区間の乗客にとっては実際の運行経費より割高な運賃を払わされています。本来、赤字の公共交通サービスを提供するのは民間事業者ではなく行政の役割であることから、赤字区間における赤字分は全て税金で賄うべきです。それにより、黒字区間の利益を運賃の引き下げや利便性向上に使うことができ、車からの転換が促進されると考えられます。

商業施設事業者の負担による公共交通の整備

収益性改善の4点目は、商業施設事業者の負担による公共交通の整備義務化です。大規模な商業施設や集積地域では、周辺道路に駐車場待ち渋滞や違法駐車が発生し、都市の交通機能に多大な悪影響を与えている一方、それにより商業施設事業者は多大な利益を得ているため、商業施設事業者の費用負担で周辺の公共交通を整備し、渋滞を抑制する責任があると考えられます。具体的には、最寄りの駅から商業施設等まで無料のバスを巡回させ、併せて駐車料金を高くすることで駐車場待ちの渋滞を抑制させることができます。また、それにより商業施設へのアクセス性や地域内の回遊性が高まって売上の増加も見込まれます。

最大の問題は行政の改善意欲の低さ

以上、公共交通の問題点と対策を提案しましたが、最大の問題点は、行政や公共交通事業者等が、車から公共交通への転換を進める意欲が低く、公共交通の競争力向上の必要性を認識していないことだと思います。以前、私の居住する横浜市の公営バス事業者にバスレーン等の設置を要望したことがありますが、「遅延は発生していないので設置は不要」との回答で、現状以上の時間短縮は必要無いとの認識でした。また、横浜市は商業施設に駐車場附置義務を設けている一方で、ショッピングセンターへの無料シャトルバスは次々に廃止しています19。このような車使用を前提とした行政の意識を市民が変えさせることがまず必要であると思いますので、読者の皆様も行政や関係者に意見を繰り返し送る等、ご協力いただけたら大変有り難く思います。

参考資料

- 東洋経済ONLINE 注目浴びる「路面電車」、実は非効率だった! ↩︎

- ウィキベディア トランジットモール ↩︎

- 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 地方部における自動運転サービスの社会実装の実現 並びにその恒久的実施に係る調査研究 - これまでの成果と課題等について – ↩︎

- 東洋経済ONLINE 富山LRT、直通運転で消えた便利な「セルフ乗車」 ↩︎

- YouTube Curitiba BRT ↩︎

- 日本道路 Plus Stop縁石 ↩︎

- 川邊健太郎 タクシー運転手の現状とタクシーに関する事故データ ↩︎

- YouTube 可変速式の動く歩道(加速編) ↩︎

- 日経ビジネス 「エスカレーターで歩くな」と無茶言う人の末路 ↩︎

- 内閣府 令和3年版交通安全白書 ↩︎

- 参議院議員木村英子オフィシャルサイト 2021.5.18国土交通委員会質疑『車いす利用者の踏切の安全対策について』 ↩︎

- 神戸新聞NEXT 切内の歩行者、AIで検知 山陽電気鉄道、2カ所に導入 ↩︎

- DIAMOND online 「京急踏切事故」はなぜ起きたのか、運転士の過失以上に重要なこととは ↩︎

- 未来へのリポート 小田急の新しい信号・保安装置「D-ATS-P」 ↩︎

- 株式会社ZMP 歩行速モビリティRAKURO ↩︎

- 産経新聞 全長30m、収容人数300人:ボルボがつくった「世界最長級のバス」 ↩︎

- 経済産業省 高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実現しました ↩︎

- 公益財団法人ハイライフ研究所 都市の鍼治療データベース 166 クリチバのバス・システム ↩︎

- 新横浜新聞 ららぽーと横浜への「シャトルバス」終了へ、鴨居駅やIKEAを結ぶ ↩︎