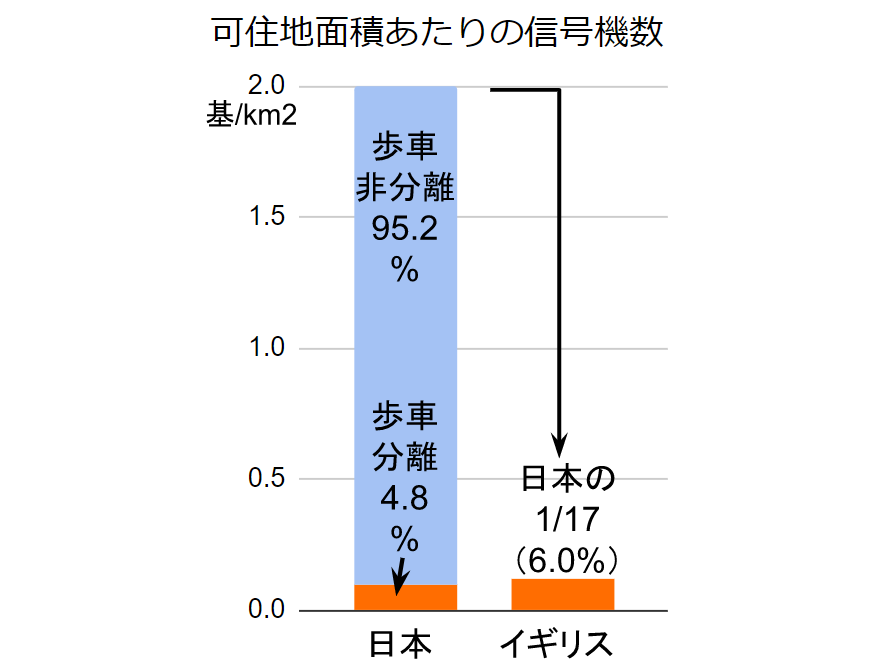

青信号で歩行者と右左折車が交錯することによる事故を防ぐため、歩車分離信号の導入推進が2002年から進められ※1、交通事故遺族をはじめ多くの方々により長年に渡り推進活動が行われてきましたが、設置率は約20年経った2022年3月末時点で4.8% と低く※2、また、最近は新設数が減少してきており、このままでは、歩車が交錯する従来の信号(以下、従来信号)が今後も大量に使用され続け、死傷者も発生し続けることが予測されます。

この危険な状態を早急に改善できる方法を、ゼロから考えてみたいと思います。

イギリスの歩車分離信号の設置率は日本と同等?

まず、全ての信号が歩車分離で、日本も見習うべきと言われるイギリスについて、状況を詳しく見てみます。

イギリスの信号の数は約2.5万基と言われますが、山林等を除いた可住地の面積あたりの信号機数で比較すると、日本の17分の1(6.0%)と桁違いに少ないです※3。そして、これらの数少ない信号機が歩車分離であるということです。

また、この信号の数にはラウンドアバウト(無信号環状交差点)に設置されている横断歩道専用の信号も含まれると推測され、更にラウンドアバウトの横断歩道は分離島により分割されていて個別に信号が設置されている場合もあるため、実際の歩車分離信号の数は更に少ないと考えられます。

これらのことから、全交差点における歩車分離信号の設置率は、日本と概ね同レベルであると推測されます。また、日本の信号の95.2%を占める従来信号の交差点のほとんどが、イギリスにおいてはラウンドアバウト等の無信号交差点になっていることになります。

よって、青信号での歩車交錯を対策するためには、従来信号から歩車分離信号への転換を推進するだけでなく、信号自体が無いラウンドアバウト等への転換も検討すべきです。

このため、以下にラウンドアバウトのメリット、デメリットについて検討します。

ラウンドアバウトと歩車分離信号の比較

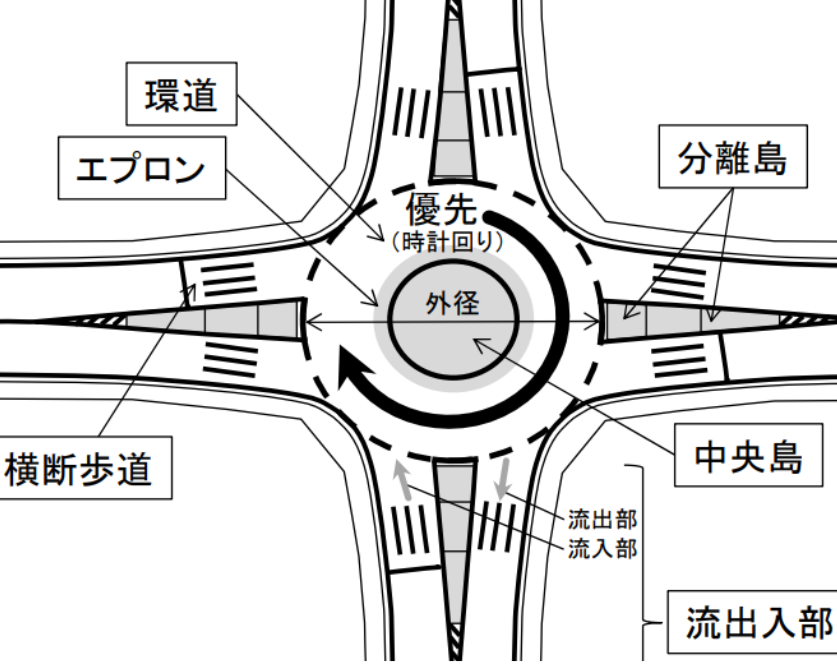

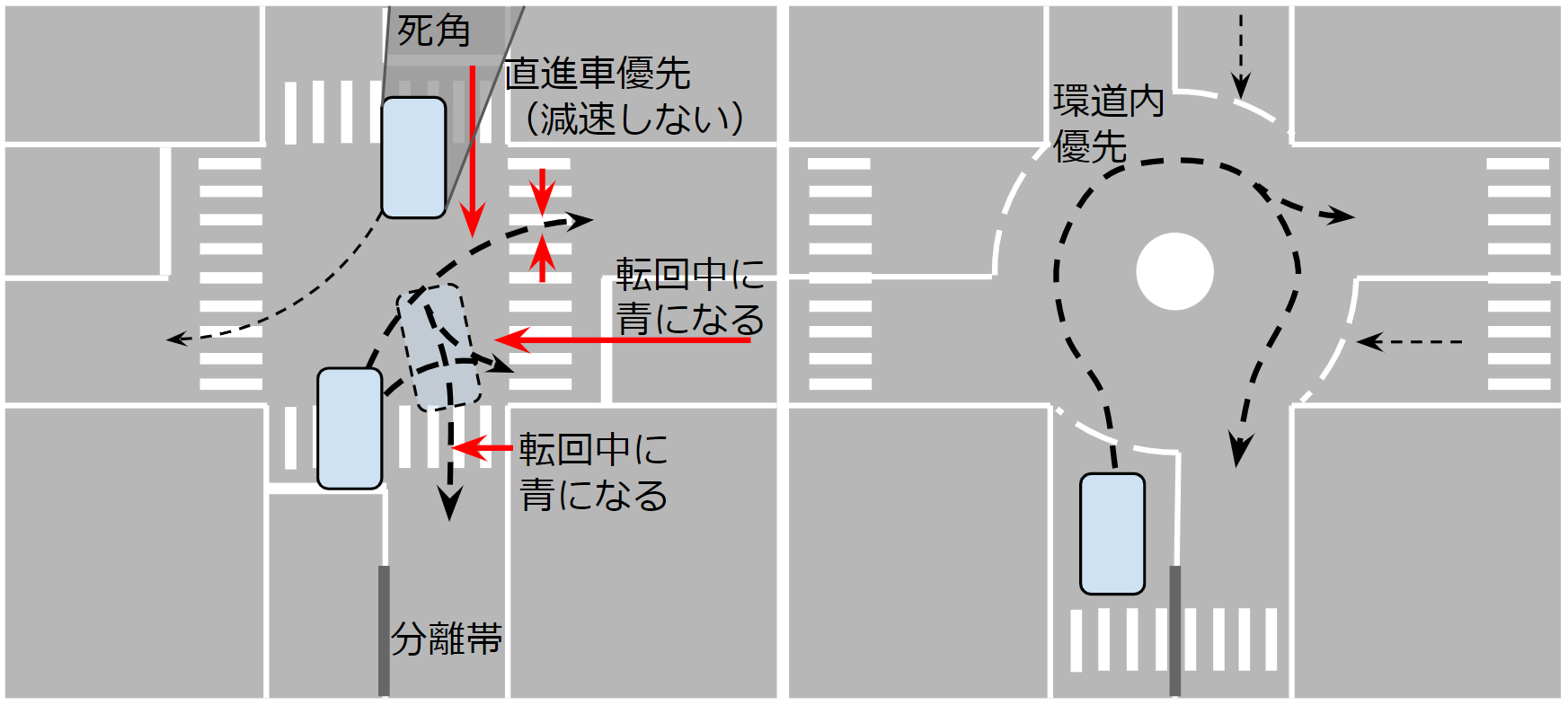

出典:国土交通省 望ましいラウンドアバウトの構造について

ラウンドアバウトは下図に示す環状交差点で、日本では2013年からごく一部で導入が始まっていますが、イギリスでは古くからある環状交差点が1966年に現在のルールに変更され、その後、世界各国で非常に多く普及しています※4。なお、基本的に信号はありませんが、歩行者が多い横断歩道には押しボタン式信号が設けられることがあります。

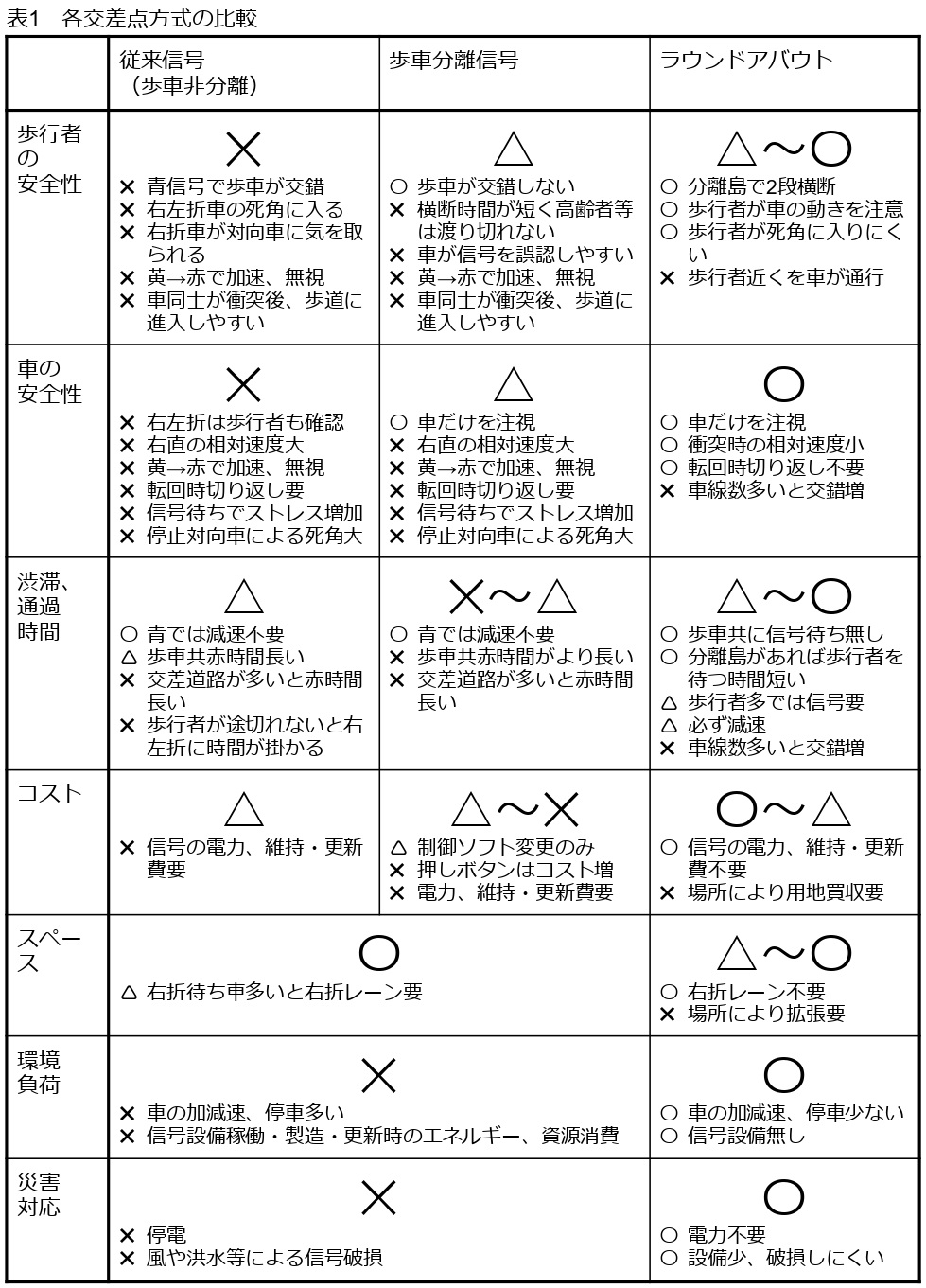

ラウンドアバウトのメリット、デメリットを、従来信号、歩車分離信号と共に下表にまとめました。主な項目を以下に説明します。

横断歩行者の安全性は、歩車分離信号と同等以上

ラウンドアバウトは、歩行者が非常に多い場所を除き、基本的に歩行者用信号が無く、従来信号や歩車分離信号と大きな違いとなっています。信号がある方が安全性が高いイメージが一般にあるようですが、本当にそうでしょうか?

歩車分離信号は全員が必ず信号を守っている限りは安全ですが、人間は必ずミスを犯すため、歩行者や運転者による赤信号の無視や見落としが必ず発生します。この場合、交差する車や歩行者側は青である可能性が高く、速度を落とさずに衝突する可能性が非常に高く、被害は圧倒的に重大になります。また、黄信号を見た運転者が加速することが多く、より被害が大きくなることも考えられます。

これらのことを青信号を見た運転手や歩行者は忘れ、必ず相手が止まると盲信してしまうことが、信号で重大な事故が起きる要因となっています。特に、交通事故で死亡した歩行者の約2/3が信号無視等の違反を犯していると言われており※19、また、従来信号交差点で歩車交錯事故が起こる原因も青信号の過信であることからも、信号の危険性を理解できます。

なお、人間より桁違いにエラーの可能性の低い機械で制御されている鉄道踏切では、遮断機が開いていても、なぜか車は一時停止が義務になっており、非合理的なルールになっています(海外のほとんどの国では踏切で止まる義務はありません)。

一方、信号が無い横断歩道では、車が止まらないことがあることをほぼすべての歩行者は知っているため、歩行者は車の動きを必ず注視し、また信号の変わり際で車が急加速することも無く、ラウンドアバウトでは環道への合流前やカーブである環道の後に横断歩道があって速度を必ず落とすため、衝突の可能性と被害の両方が、信号のある横断歩道より大幅に小さいと考えられます。

衝突の確率について考えると、歩行者と運転者が信号や相手を見落とす確率を例えばそれぞれ1万分の1と仮定した時、信号がある場合は歩行者と運転者のどちらかが信号無視をしただけで事故になるため、確率は1万分の1×2=5千分の1になります。一方、信号が無い場合は歩行者と運転者の両方が同時に相手を見落とさない限り事故にならないため、確率は1万分の1×1万分の1=10億分の1となり、桁違いに減少します。これは、安全関係のシステムについて常識的に採用されている二重系やダブルチェックの考え方と同じです。

また、視覚障害者は、大部分の信号は音響装置が装備されていことにより赤信号に気付かずに横断し、青信号で減速せずに進行する車と衝突する危険性が高いですが、ラウンドアバウト等の信号が無い横断歩道では常に横断歩行者が優先されるため、メリットが大きいと言えます。

また、歩車分離信号については、歩車双方が信号を守っている限りは横断歩行者と車が交錯しないメリットがある一方、歩行者横断の時間が限られるため歩行速度が遅い人が横断途中で赤になったり、歩行者が待ちきれなくて信号無視する可能性も高くなります。また、車も従来信号だと勘違いしてつられ発進する可能性もあります。

また、従来の信号交差点で右折する際、右折信号が無い場合は、高い速度で走行する対向車の間をタイミングを見計らって急いで通過する必要があるため、その先の横断歩行者を見落としたり、歩行者との衝突時に被害が大きくなる可能性が高くなります。また、信号の変わり際で加速する車も多いことも、歩行者との衝突時の被害を大きくすると共に、車同士の衝突時の衝撃も大きくなることで歩道への進入の可能性も増加します。

また、誰も通らない信号での信号待ちは、運転者や横断歩行者にストレスを与え、信号無視や速度超過等の粗暴行動や、注意力低下等の不安全状態を引き起こす可能性が高くなります。

一方、ラウンドアバウトは基本的に信号が無いため、青信号での歩車交錯が無いだけでなく、信号見落としや信号無視、変わり際での急加速、横断歩道を渡り切れない等の全ての問題が発生しません。

歩行者用信号がある場合でも、分離島があれば横断距離が短いと共に、イギリス等では歩行者の青点灯時間が短い代わりに青点滅時間が長く(詳細は後述)、渡り切れない可能性が低くなっています※5

また、従来の信号交差点では、横断歩道を車から横に見ることになるために窓枠の死角に歩行者が入り易いことや、歩行者と車の両方に同時に注意を払う必要があること、車同士の衝突時に車が歩道に突っ込む可能性が高いことの危険性がある一方、ラウンドアバウトの横断歩道は環道から離れていることが多いため、これらの危険が生じにくいメリットがあります。これについての詳細は後述します。

なお、歩行者用信号が無いラウンドアバウトでは、横断歩道に歩行者がいても車が止まらず、歩行者を妨害する可能性があるため、歩行者が不安を感じることがあります。

ラウンドアバウト以外の信号の無い横断歩道でも同様の問題がありますが、車が止まらず不安を感じる=危ない(死傷者数が多い)とは必ずしも言えません。不安を感じることは、つまり周囲を注意することになるため、重大事故の発生確率は低いと考えられ、「車が止まらないこと」と「危険性」は別の問題として考えるべきです。

もちろん、不安を感じずに道路を横断できることが理想ではありますが、その実現には物理的に強固な可動柵を設けるか立体交差にする以外に解決策は無く、広く普及させることは困難です。このため、横断者の死傷者を減らすためには、ラウンドアバウトが現実解として最適だと考えられます。

信号が無い横断歩道で車が止まらない理由は、信号が無いことだけではありません。

従来の歩車非分離の信号交差点における右左折車と歩行者は、両方が青信号であるため信号が無い横断歩道と同様の状況と言えますが、ほとんどの車が止まります。このことから、車が止まらない横断歩道の多くは双方向通行の直線路にあって、車の速度が高いために歩行者に気付いてから止まろうとすると急減速になることや、歩行者も高い速度で走っている車を止めることを申し訳なく思って積極的に止めようとしないこと、運転者から反対車線側の歩道にいる歩行者が見えにくいこと、両方の方向の車が共に止まらないと横断できないこと等が止まらない理由と考えられます。

そして、ラウンドアバウトでは必ず減速することや、分離島があれば一方向ごとに横断することから、止まる可能性が非常に高いと言えます。

なお、信号が無いと運転者が横断歩道に気づきにくいことに対しては、イギリス等では横断歩道の手前の路肩の線をギザギザにしたり、黄色点滅灯を設置することで視認性を高くして改善している場所が多くあります※5。

また、車側だけに信号的な表示を人感センサーや押しボタン等で出すことで、遠くからも認識しやすく止まりやすくする装置もあり、既述の青信号のデメリットを排除できるために有効だと思われます。

このほか、押しボタン式の赤点滅信号を車側だけに設けることでも良いと考えられます。

また、車が止まらないのは、運転者へのルール周知や取り締まりが不十分であることも一因と考えられます。「歩行者優先」の大きな標識を設置すると共に頻繁に取り締まりを行えば、大幅に改善されると考えられます。

なお、監視カメラを横断歩道に設置しAI等を用いて自動的に取り締まりを行えば、ほぼ確実に検挙できます(海外では様々な交通違反を監視カメラで自動的に取り締り、罰金の納付書の送付まで自動的に行っています※15)。

車同士の安全性は、圧倒的に優れる

車同士についても、前項で述べたように、信号は、見落とし、無視、変わり際での急加速が発生する問題があります。

また、信号交差点での右折時(右折信号無し)では、直進車が全く減速しない(信号の変わり際では加速する)ことや、対向右折待ち車が停車しているとその横から出て来る対向直進車が見えない(相手もこちらが見えないが減速しない)こと、対向車と同時に右折後の横断歩行者や自転車も回避する必要があること、対向直進車が譲ってくれた場合に急いで右折せざるを得ないこと等から、対向直進車(特にバイク)を見落とす(または距離を見誤る)可能性が高くなります。また、衝突時は正面に近い角度で速い速度でぶつかるために被害が大きくなります。

また、黄色信号に変わった際に急減速すると後続車に追突される危険性があると共に、信号無視にならないように急いで通過しようした場合は対向右折車等に気付くのが遅れたり、瞬時の判断が必要とされるために誤って信号無視をしてしまう可能性もあります。

一方、ラウンドアバウトは信号が無いことにより衝突の可能性が高いと感じる人も多いですが、信号の見落とし、信号無視、信号変わり際での急加速や急減速が発生しないことや、全ての進入路が非優先であること、交差点内をシケインのように曲がって通行することにより必ず減速すること、車同士の交差角度が小さいことから、信号交差点に比べて衝突時の被害が大幅に低くなると共に、衝突後に歩道へ飛び出す可能性も低くなります。

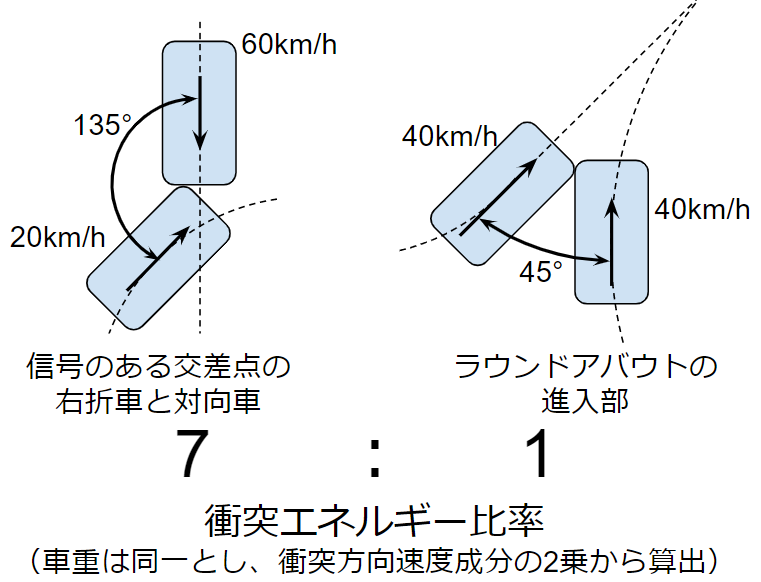

例えば、下図に示す典型的状況での衝突エネルギーは、ラウンドアバウトが信号交差点の7分の1となります。また、日本で多い径が比較的小さいラウンドアバウトでは、衝突時の速度が下図より低く、さらに衝突エネルギーが小さくなります。

これらにより、ラウンドアバウトに変更することで人身事故が73%減少したとの報告があります※4(変更前の交差点の詳細は不明)。

なお、従来信号を歩車分離に変更したことによる人身事故減少率は4割との情報があり※11、条件が不明なので単純比較はできませんが、車同士において、ラウンドアバウトは歩車分離信号以上の安全性があると考えられます。

なお、スウェーデン発祥の交通死傷者ゼロを目指す有名な政策:ビジョン・ゼロでは、ラウンドアバウトの導入が死傷者を減らす対策として進められています※20。そして、ビジョン・ゼロで定められている5原則には、「道路設計をする際にスピードが出ないようにする」、「人々が交通ルールを少し間違えただけでは大けがにはつながらないようにする」という項目があります。従来の信号交差点は、減速せずに通過でき(信号の変わり際では加速し)、一人が信号を見落とすだけで大きな事故に繋がるため、この原則に合致せず、安全上不適切であることが明白です。

また、中央分離帯がある道路では、道路右側の施設等に入るために交差点で転回をする必要が生じますが、信号交差点での転回は下記多くの危険があると共に利便性も悪いため、早急に対策すべきだと考えられます。

- 車線の右端に寄ってから転回を行うため、小型車でも片側1車線の道路では切り返し(後退)が必要となり、後退時に対向車や後続の右折車と交錯することがある。

- 右折信号が無い場所で対向車の交通量が多い場合、自車の信号が黄から赤になるタイミングで転回を行うことになるため、転回中に交差方向の信号が青になって交錯したり、転回後に通過する横断歩道の信号が青になって歩行者と交錯することがある。

- 上記の様々な危険で時間の限られる状況により運転者が焦り、安全確認が不足したり、急発進することがある(前進、後退共)。

一方、ラウンドアバウトでは道幅を最大限使って転回できるために切り返しが不要となる場合が多いと共に、時間的な制限が無く焦らずに転回できること等から、非常に安全性が高いと言えます。

なお、片側1車線の道における中央分離帯は、上記の問題に加えて、車で自転車を追い越す際や、駐車車両を避ける際に安全な間隔を取れないことによる危険性がある一方で、車速の高くない市街地では反対車線を分離するメリットは低いため、撤去した方が良いと考えられます。

また、従来交差点では、中央分離帯と複数車線がある道路に右折で進入する場合、誤って中央分離帯の手前に進入し、逆走する可能性が高いですが、ラウンドアバウトでは全方向の退出路が中央分離帯の手前側にあることや、逆走するには急角度で曲がる必要があるため、反対車線に入って逆走する可能性が非常に低くなります。

高速道路のインターチェンジ内にたまにある、入出車が交わる交差点についても、ほぼ直進が逆走方向になるため、間違える危険性が非常に高くなっており、実際に逆走による死傷事故がしばしば発生しています。このため、ラウンドアバウトに変更することにより、確実に死傷者の減少が可能であると考えられます。

渋滞、通過時間も大幅改善

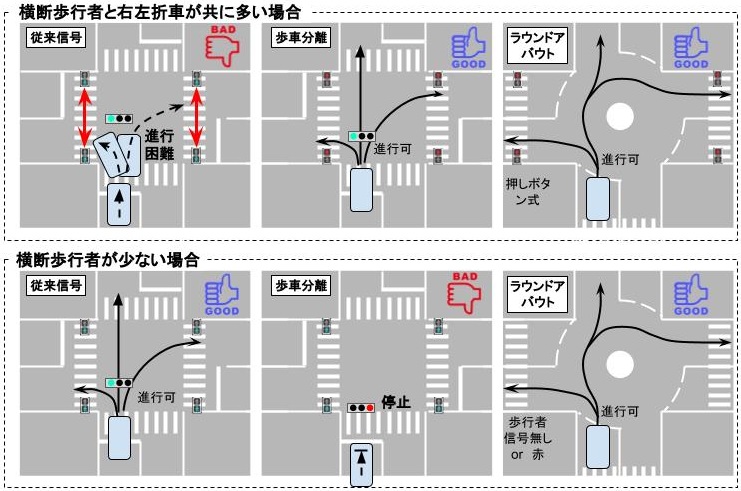

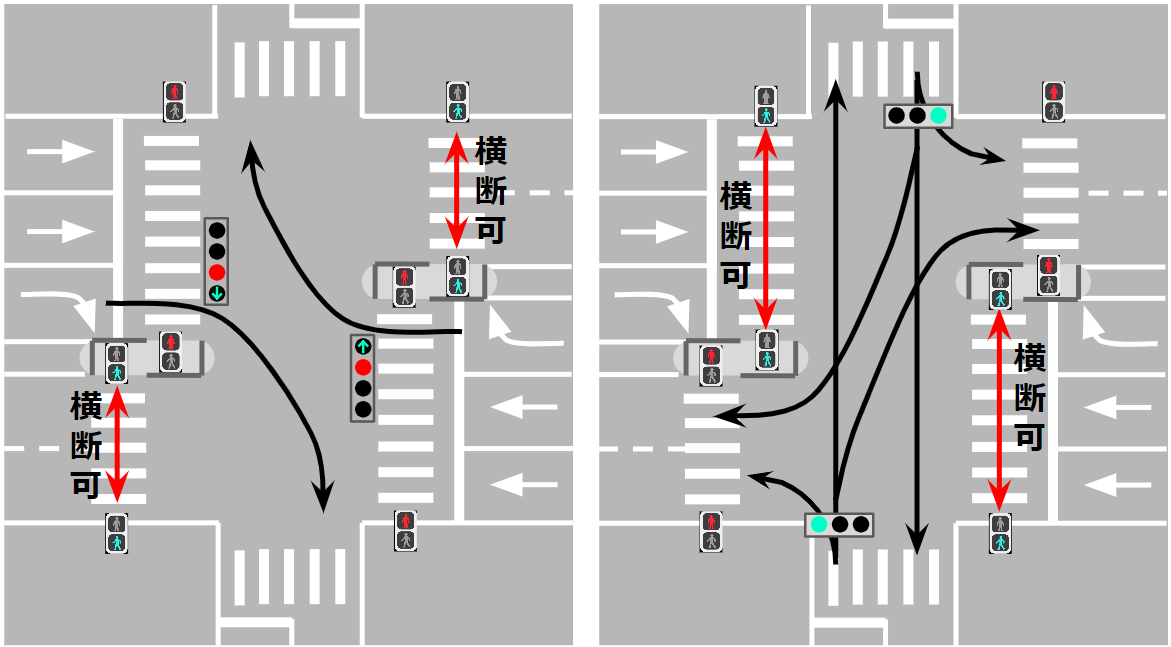

歩車分離信号では、車の右左折時に歩行者が横断しないため、横断歩行者とそれに交差する右左折車の両方が常に多い場所においては、右左折車の滞留が無いことにより通過時間や渋滞が従来信号より減少する場合があります(下図上段)。

しかし、横断歩行者と右左折車の両方が多い場所や時間帯は非常に限られ、それ以外の全ての場所では、車の赤信号の時間が従来信号より増えて通過時間や渋滞が増加するため(下図下段)、歩車分離信号が普及しないことは残念ながら必然だと言えます。

この対策として、歩車分離信号の歩行者用信号を押しボタン式にすることも考えられますが、歩行者1人のために全ての車が停止する非効率さは残り、また信号のコストが増加する問題もあります。

一方、ラウンドアバウトは信号が無い場合が多く、あっても各道路毎の歩行者用の押しボタン式であるため、従来信号に対しても、渋滞や通過時間の点で圧倒的に有利であり、信号や一時停止のある交差点に対して交差点通過所要時間が13~89%減少したとの報告があります※4。また、歩行者の信号待ちも無くなるため、歩行距離は信号交差点より多少延びますが、通過時間の平均は大幅に短くなると考えられます。

なお、ラウンドアバウトに歩行者用信号がある場合、イギリス等では歩行者側の青点灯時間が日本より短く青点滅時間が長い※5ことや、歩行者側が青点滅中に車側が赤点滅となって進むことができることから※5、日本の歩行者用信号より車の通過時間が大幅に短くなります。

これらのことから、イギリス等の信号の少ない国の人から見れば、車も人もほとんど通らない多くの信号で律儀に長時間じっと待っている日本人は、非常に奇妙に見えているのではないかと思います。

なお、現状の日本では渋滞による時間の損失だけでも年間12兆円(国家予算の11%、国民1人あたり10万円)の経済損失があるとされており※6、渋滞でない信号待ち時間(歩行者も)も合わせると更にその何倍もの損失があると推測されます。このため、渋滞や信号待ち減少による経済的影響(企業収益や賃金の上昇、消費拡大等)は非常に大きく、日本だけが経済成長しない理由の一つになっている可能性も高いと考えられます。

また、都市部では運転時間の1/3が赤信号での停止であるとの調査もあり※7、バスの乗客や歩行者も含め莫大な数の人々の多くの貴重な人生の時間が道路上で日々奪われています。これは、人生の時間が奪われるという点では死亡することと同様であり、交通事故による奪われる命を減らすことだけでなく、渋滞や信号待ちの時間を減らすことも重要だと考えられます。

例えば、1日5分間、2日に1回、日本の人口の半数の人が、車中や歩行中に信号や渋滞待ちをしていると乱暴に仮定すると、その総時間は年間で9.6億時間となり、これは日本の平均年齢の人、3千人分の平均余命の時間に相当します。つまり、年間3千人が死亡したことと同程度の人生の時間が失われていることになり、これは年間の交通事故死者数を上回ります※12。

また、渋滞、通過時間が減ることで、バスや路面電車の速達性や利便性が向上し、車利用が減少し、より一層、渋滞、通過時間が減る可能性も考えられます。

さらに、コストのかかる公共交通優先信号を導入しなくても、ラウンドアバウトの手前に公共交通優先レーンを設置し、ラウンドアバウト進入は公共交通優先のルールとすれば、同様の効果が得られます。交差点の多方向から公共交通が接近する場合でも、ラウンドアバウトであれば全ての方向の公共交通が迅速に通過することができます。

また、渋滞や信号待ちによるストレスは、乱暴な運転や健康悪化にもつながるとされており※7、ラウンドアバウトはその面での改善も考えられます。

なお、交差点を通過できる最大交通量(交通容量)が、従来の信号交差点よりラウンドアバウトの方が少ないと言われることもありますが、これは、環道や流入部の車線数が少なかったり、環道内の車両を絶対優先としていて環道に進入できないことが原因と思われます。車線数を増やしたり、環道内車両と進入車両を対等に交互に合流させれば(後述)、従来の信号交差点同等の交通容量が確保できると推測されます。

また、信号交差点の青信号の時間は基本的に固定であるため、青信号時間が全方面からの交通量に対して最適に合致することは殆ど無く、ほぼ常に青で車が通行しない無駄な時間が発生しています。つまり、信号交差点の交通容量は非現実的な理論的最大値であり、実際の渋滞の起きやすさとは異なると考えられます。

一方、ラウンドアバウトでは、無駄な時間が一切発生しないことから、従来の信号交差点よりも渋滞が起きにくくなる可能性も考えられます。

環境負荷やコストも大幅減

従来信号と歩車分離信号は、交差する車や歩行者がいなくても、停止(アイドリング)や停止からの再加速を行う頻度が高いと共に、信号の変わり際に急加速したり、その後急減速することもあるため、車のエネルギー効率としては非常に悪く、排気ガスの有害物質やタイヤおよびブレーキの摩耗に伴う粉塵の発生も多く、乗り心地も悪くなると考えられます。

また、信号設備の稼働に電力を常時消費すると共に、設備の製造や維持、更新時にも資源を消費します。なお、ドイツ等では、日本より少ない信号を交通量が少ない時間帯に消灯させている場所もあります。

一方、ラウンドアバウトの交差点に接近したら必ず早めに減速を開始すると共に、アイドリング停止からの加速の頻度が少ないため、車のエネルギー消費が少ないと考えられます。それにより信号や一時停止のある交差点に対し、CO2の排出量が23~37%減、その他の有害物質の排出量も最大45%減少するとの報告があります※4。

特に、誰もいない交差点で無意味に停車(アイドリング)や加速させるということは、言うまでも無く無駄です。コンマ数パーセントの燃費向上に日夜尽力してきた筆者としては、あまりに悲しい状況に感じます。

歩行者や自転車の所要時間も大幅減

信号交差点では車が来なくても歩行者も信号待ちを強いられますが、ラウンドアバウトでは車が止まってくれればすぐに横断することができるため、道路横断の所要時間が大幅に短縮されます。なお、ラウンドアバウトでは歩行距離は多少延びますが、多くの人にとっては所要時間短縮の方がメリットがあると考えられます。

さらに、歩行者だけでなく自転車や原付(二種以外)は、信号交差点では右折時に2段階右折が必要であり、最大で2回分信号を待つ必要があり、非常に時間がかかるため、ラウンドアバウトではよりメリットが大きくなります。

それだけでなく、2段階右折を嫌って車と同じように右折する違法な自転車等もしばしば見られるため、これらの危険な行為が無くなる効果もあります。

道路予算不足、温暖化対策、次世代のために、信号は減らすべき

上記より、ラウンドアバウトは歩車分離信号に対し安全性は同等以上であると共に、それ以外の性能もスペース以外は格段に優れていることがわかります。特に、歩車分離信号の普及が進まない最大の要因である渋滞とコストが従来信号と同等以上に改善されるため、歩車分離信号に変更することよりもラウンドアバウトに変更する方が反対する人が減り、青信号での歩車交錯の危険状態をより早く解消できると考えられます。

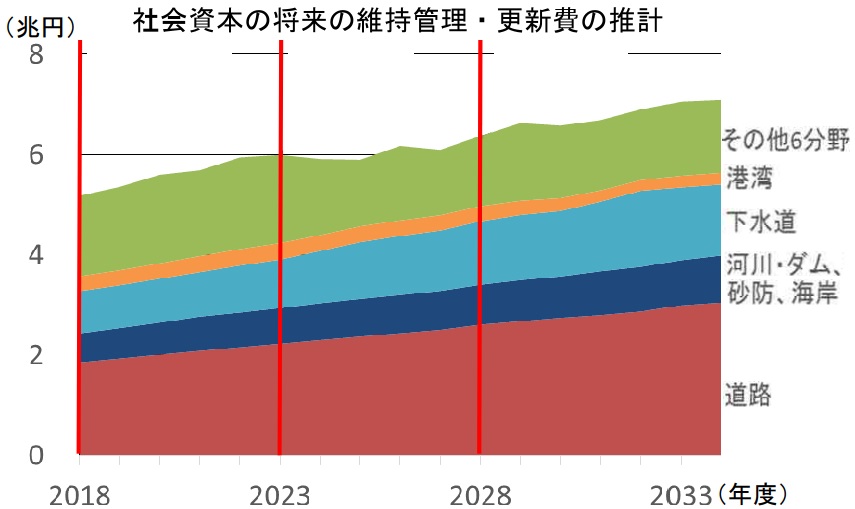

また、道路インフラの維持費が10年で1.4倍に増大し※18(下図)、道路施設の維持すら困難になってきていることや、CO2排出量を今後数十年でゼロにする必要があること、地球温暖化による台風や大雨の頻度増加を考慮すると、高コストでCO2が多く災害にも弱い信号交差点を大量に使用し続けることは、将来世代に深刻な負の遺産を残すことになります。

日本でラウンドアバウトが普及しない理由

ラウンドアバウトは上記の通り非常に優れているにもかかわらず、日本ではほとんど普及していません。この理由として下記3点が考えられ、対策を提案します。

国が一部のラウンドアバウトだけを推奨している

国土交通省は、環道の外径が大きい、かつ1車線のラウンドアバウトだけを推奨している※8ため、敷地が拡張できない場所や交通量が多い場所、車線が2車線以上の道路の交差点には設置できません。

しかし、海外では狭い交差点や車線が多い道路にも数多く設置されています。

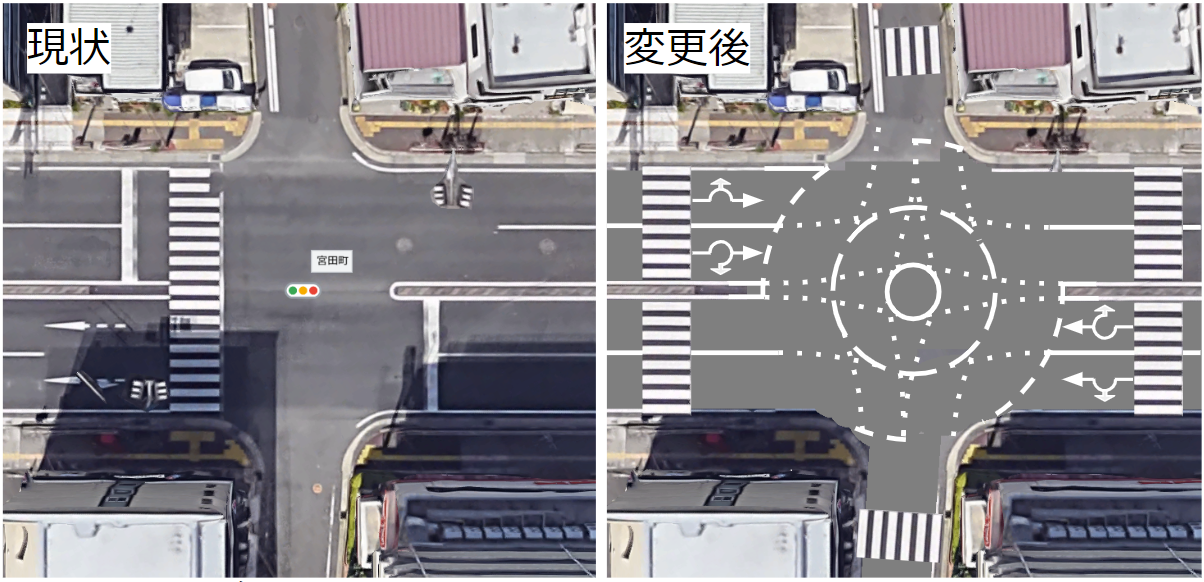

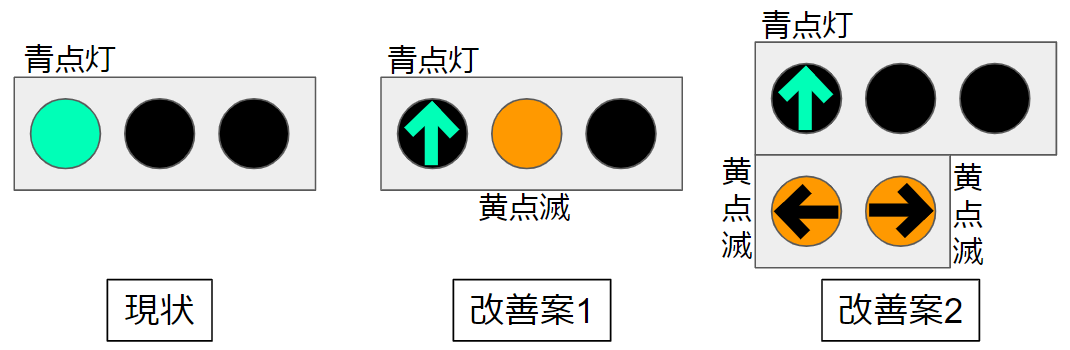

下図に、日本の狭い2車線道路にある従来交差点をラウンドアバウト化した場合のイメージを作成しましたが、径を小さくすれば敷地を拡張せずに設置できると思われます。また、径が小さい方が環道内を低速で走行せざるを得ないため、安全性の面では有利になる可能性が考えられます。

なお、径が小さいラウンドアバウトは、大型車の転回が不可能であったり、右折時に中央島の上を走行して他交通を妨害せざるを得ないことがありますが、従来の信号交差点と同様の状況であり、それが設置不可の理由にはならず、海外では普通に使われています。

また、環道が1車線のラウンドアバウトでは、環道内の交通量が多くなるために渋滞が発生しやすくなったり、1方向の道路が渋滞している時に渋滞していない方向の交通も通れなくなることがありますが、環道や流入部の車線を複数設ければ、このような問題を改善することができると考えられます。

なお、環道が複数車線ある場合、流入部の車線を増やしたり(フレア)、流入車線や環道車線を方向別に分けること(ターボ・ラウンドアバウト)で、交通容量や安全性の改善が行われている場所も海外では多くあります※4。

通行方法がわかりにくい

環道の車線が複数ある場合、内側車線へどこで入るべきか、不慣れな人は分からないと思われます。実際、明確なルールは無いようですが、環道入り口の車線が右側であれば、内側の環道に入る方が、隣の車線との交錯が無く、安全です。このため、誘導のための点線を引くことを提案します(上右図に記載)。

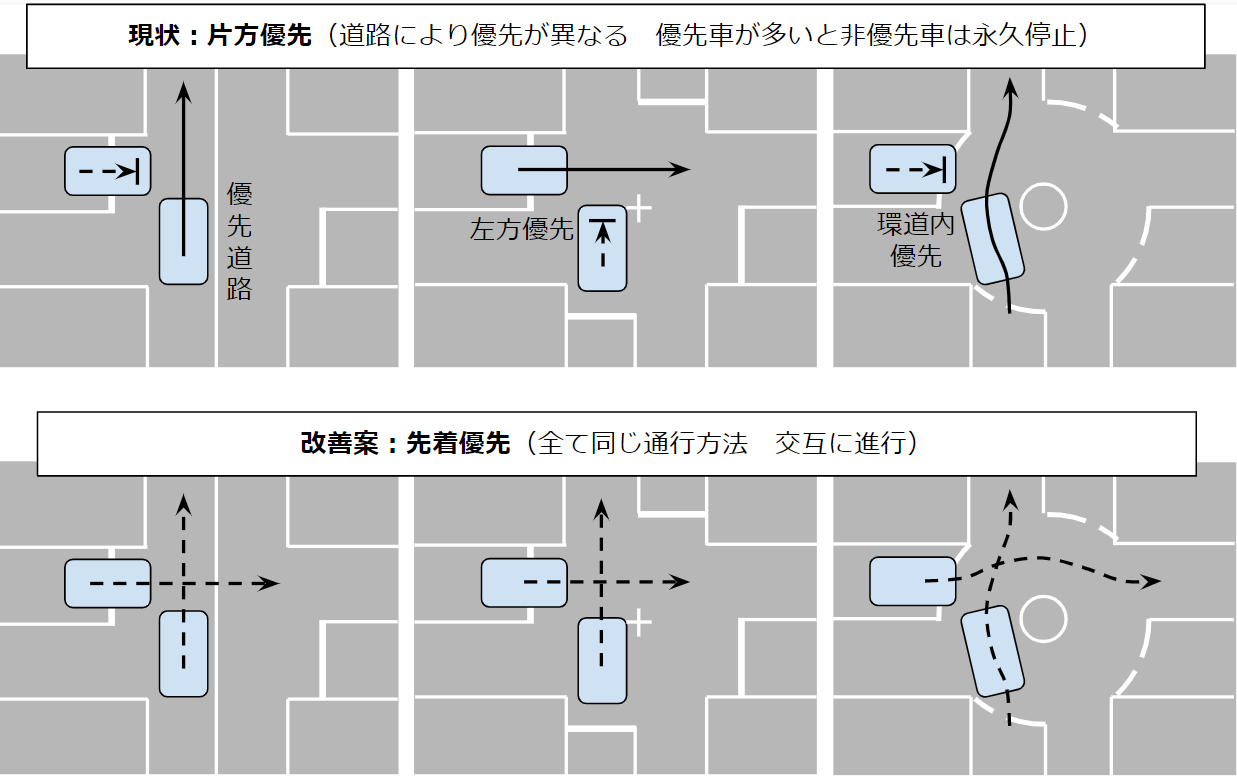

環道内の交通量が多いと進入が困難

現状のルールでは環道内の車が優先であるため、環道内の車の車間が空いていなければ永久に進入できないと認識されています。このため、やむを得ず強引に割り込むことが一般に行われ、衝突の危険が高くなっています。この現実に合っていないルールにより、不慣れな人は怖いと感じ、信号交差点の方が安全だという意見が生じる要因になっています。また、進入側の道路が渋滞する原因にもなります。

この対策として、実際に合わせて環道内と進入する車を対等とし、先着順に交互に合流させる先着優先ルールに変更する(標識を掲示する)ことを提案します。法規上も、「優先」は絶対ではないことが規定されており、ほとんどの人が誤解しています。これについての詳細は後述します。

ラウンドアバウト以外の改善策

ラウンドアバウトの普及には時間が掛かり、また、設置が困難な交差点もあるため、青信号で歩車交錯すること等による交通事故死傷者を早急に減らすためには、従来信号のまま安全性向上を図ったり、他の方法で信号を無くすことも検討すべきであり、以下5点の対策を提案します。

横断歩道を交差点から離し、道路に直角にする

現状では、横断歩道が交差点に隣接している場所が多いですが、交差点は様々な方向から車が来て曲がったり交差する非常に危険性が高い場所であり、その近くを歩行者が横断することは、より一層危険性を高めることになっています。具体的には、以下7点の問題があります。

- 車が左折を開始する時に車と歩行者との距離が近いため、特に中大型車では車の直前・左の直視不可範囲や、内輪差が大きい領域に歩行者が入りやすい。このため、左下側方ミラーと前方直下ミラー、右前方の3方向を同時に確認しながら、多方向に移動する複数の歩行者や自転車の動きに注意して前進する必要があり、人間の能力的に困難で見落とす可能性が高い。

- 右左折時共、車体が横断歩道に対して斜めになるため、フロントガラスやサイドガラスの窓枠の陰に歩行者が入りやすい。特に近年の乗用車ではフロントガラスの窓枠が寝ていたり、ミニバン等では2本あって、死角が大きい車種が多く、より見えにくくなっている。また、雨や雪がワイパー払拭範囲外(ドアガラスやサイドミラー等)に付いている場合は、より見落としやすくなる。

- 右折時に対向車と横断歩行者を同時に確認する必要があることや、対向車の切れ目に合わせて急いで右折する必要があることにより、対向車に気を取られて歩行者を見落としやすく、また、衝突時の被害も大きくなる。

- 交差点で車同士が衝突した場合、衝突地点から歩行者までの距離が近く、また、優先車はスピードが高い可能性が高く、右直事故は衝突角度も正面に近いため、高い速度で歩行者に衝突する可能性が高い。また、車同士の衝突地点近傍に歩道への進入を防ぐガードレールを設置できず、多くの場所では横断歩道と歩道の境に車進入を防ぐボラード(ポール)も設置されていないため、歩道に車が進入する可能性が高い。

- 信号がない交差点で非優先道路から優先道路に進入する際、左右から来る車と横断歩行者や自転車を同時に確認する必要があり、人間の能力的に困難。また、横断歩道上で交差車の通過待ちをする必要があり、歩行者を妨害したり、歩行者が車の直前を横断するために見落とす可能性がある。

- 道交法では斜め横断が禁止されているにもかかわらず、横断歩道が道路に対して斜めに設置されてている場所が多くあり、横断距離が長くなって高齢者等が青信号の期間で渡り切れない可能性が増加したり、運転者から横断歩行者がより確認しにくくなっている。

- 視覚障害者は、横断歩道の方向を歩道の縁石の角度で認識する場合があり、縁石が横断歩道に対して直角でない場所では、方向を誤認しやすい。

これらの対策として、横断歩道を交差点から車1台分程度離して、道路に直角に設置すれば、車の前方で歩行者を確認できたり、歩行者と対向車、あるいは優先車を別々に確認できること等により、上記問題を全て改善することができます。なお、ラウンドアバウトでは横断歩道が環道から離れていることが一般的で、従来交差点でも海外ではこのようになっていることが多いようです※5。

また、国交省の道路設計基準※9でも「左折する車両が横断歩行者を視認しやすくし、視認した後の停止距離を考慮して(中略)、直進車道端から3~4m 程度後退させることが望ましい」との記載がありますが、実際はほとんど守られておらず、重大な問題だと思われます。

また、横断歩道を交差点から離すことで、左折時は歩行者横断待ち時に後続車の進路を妨害しにくくなると共に、右折時は対向車と歩行者を別々に待つことができるため、通過時間や渋滞が減少する効果も見込まれます。

また、横断歩道以外の場所での横断(ショートカット)を防ぐため、歩道のコーナー部にガードレールを設置すべきですが、それによって車同士の衝突による歩道への車の侵入を防ぐこともできます。なお、横断歩道と歩道の境界にも、車が衝突した際の進入を防ぐポールを設置すべきです。

なお、横断歩道を交差点から離すことで、歩行者の歩行距離が延びるデメリットがありますが、死傷者が減るという重大なメリットに対しては圧倒的に小さいと言えます。

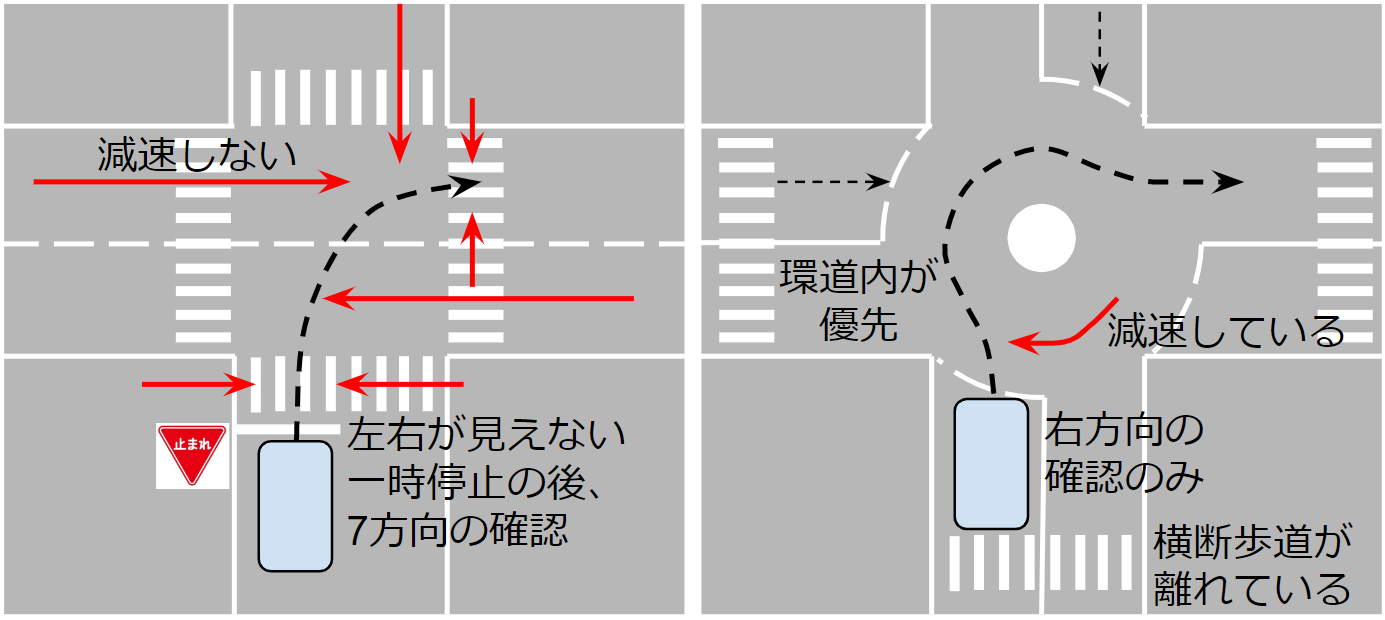

歩行者用信号の青点灯時間を短縮し、青点滅時間を延ばす

現状の歩行者用信号では、青になって暫く経ってから渡り始めた場合、青点滅の時間が短く、渡り切る前に赤になることがあり、その場合、車が歩行者の近くを強引に通過する等の危険性が考えられます。青点滅の時間をこのように設定している理由は、歩行者が横断歩道延長の半分まで到達していない時点で青点滅に変わった場合に引き返させることを前提にしているとのことです。これは、あまりにも歩行者の利便性を軽視した考え方で、実際に引き返す人はまずいないため、大きな問題だと思います。

この対策として、歩行者用信号の青の点灯時間を短く、青点滅時間を長くするべきです。これはイギリス等でも行われており、イギリスのある横断歩道では、青点灯時間が5秒、青点滅時間が10秒との情報があります※5。これにより、青点灯開始から時間が経った後に渡り始める人が減ると共に、横断開始直後に青点滅に変わっても渡りきれるようになり、安全性と利便性が向上します。

なお、イギリス等では、歩行者用信号が、横断待ちをしている歩行者のすぐ近くの車が来る側に、歩行者側を向いて設置してあることが多いですが※16、これにより、信号待ちをしている歩行者から接近する車が視界に入るため、信号を無視して突っ込んでくる車に気付くことができます。

また、横断中の歩行者からは青点滅になっても見えないため、歩行者が焦らずに歩行者優先で通行できるようになっているのではないかと推測されます。また、歩車分離信号において横断歩行と並行する車が、つられ発進しなくなる効果も考えられます。

横断歩道に分離島を設けて二段横断にする

車道の車線数が多い場合、横断歩道の長さが長くなり、歩行速度の遅い人は渡り切れなかったり、歩行者信号の時間を長くせざるを得なくなることで車が強引に歩行者の近くを通過する可能性が増加します。この対策として、横断歩道の車道中央線部分に待機所(分離島)を設けて横断歩道を分割し、一度に渡る距離を短くすると共に、歩行者信号を個別に制御することで交差する車の通行が無い方の歩行者信号の青時間を長くすることができます。

このような方策はイギリス等でも見られ、歩車分離信号において車を全て停止させる時間を短くする効果もあります※5。

車の青信号を、青の直進矢印と黄色点滅にする

従来信号における歩車交錯の最大の原因は、車の青信号が、直進では歩行者が横断しないのに、右左折では歩行者が横断するという、紛らわしい矛盾したルールにあり、それが「右左折しても歩行者が横断しない?」との勘違いを生み、事故を発生させていると考えられます。

この対策として、信号表示の変更を提案します(下図)。改善案1、2共に、歩行者が横断しない直進のみを青点灯とし、それ以外の方向は黄点滅にすることで、直進との違いが認識され、勘違いを抑制することができる可能性が考えられます。

ただし、案1は理解しにくいこと、案2は信号追加するコストが掛かることが問題です。

なお、黄色の矢印部分が発光する信号灯火は、日本では路面電車用となっていて使えないため、海外で一般的である黄色の背景に黒の矢印が浮き出る信号灯火※10にすれば区別できるのではないかと考えられます。

一方通行やT字路にして信号を無くす

双方向車線の道路が十字に交差する一般的な交差点は、多くの方向から車と歩行者が来るため、交通量が多い場合には信号が必要となりますが、道路を一方通行としたり、交差位置をずらしてT字路とし、更に横断歩道を交差点から離すこと(既述)で、車同士や歩行者との交錯点が減り、信号(及び青信号による歩車交錯)を無くせる可能性があます。イギリス等ではこれらの方法により無信号としている交差点が非常に多いようです。

なお、一方通行にすることは、自転車レーンや歩道を広くできることで安全性が向上したり、交錯点が減ったり信号が無くなることで通過時間が減少するメリットもあり、日本でも積極的に進めるべきだと思います。

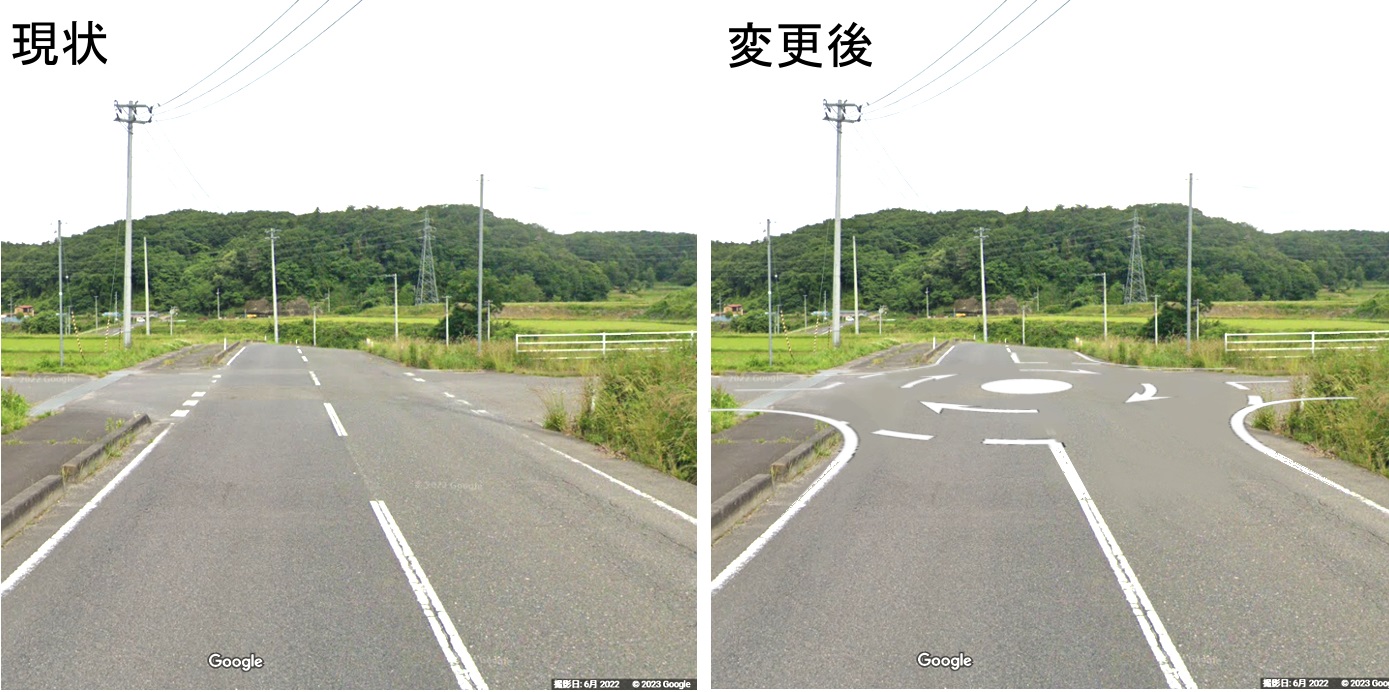

無信号の従来交差点に対するラウンドアバウトのメリット

上記に、信号のある交差点についての改善案について記載しましたが、無信号の従来交差点についても、一時停止が信号と同様のデメリットを生んでおり、ラウンドアバウトに変更することで信号のある交差点に対する場合と類似の多数のメリットが得られます。それに加えて、無信号の従来交差点から変更する場合に特有の下記5点のメリットが考えられます。

優先/非優先を間違えない

従来の無信号交差点では、非優先側に「止まれ」の標識が無かったり、標識があっても道路幅が同等であったり、中央線が無かったり、日本語標識が読めない外国人等の場合に、優先/非優先を間違える可能性が高い場所が多数あります(特に夜間)。また、間違えた際は双方が高い速度で衝突し、重大事故が頻繁に発生しています※13。

この対策として、信号を設置したり、全方向を一時停止にすることも一般的に検討されますが、設置・維持コストが掛かったり、通過所要時間が大きく増加するため、多くの場合、実施は困難です。

また、従来交差点では、優先道路を走行している車は交差する道路から車やオートバイが出てきても減速せずに通過できる一方、歩行者や自転車に対しては停止する必要があり、間違いやすいルールになっています。

一方、ラウンドアバウトは、既述の通り全方向の進入路が非優先で間違える可能性が低いと共に、進路がシケインのように湾曲して必ず減速するため衝突時の被害が少なくなります。また、交差交通が無ければ完全に停止せずに通過できることや、設置・維持コストが低いことから、利用者、道路管理者の双方が受け入れやすいと考えられます。

なお、2023年1月福島県郡山市で、非優先車が直交する優先道路の車に衝突し、車同士が衝突・炎上、4人が死亡した交差点※13について、現状と、ラウンドアバウトに変更した場合のイメージ図を作成しました(下図)。ラウンドアバウト化により、双方が減速せざるを得なくなり、重大事故の危険性が大幅に低下することが理解できると思います。

安全確認方向が少ない

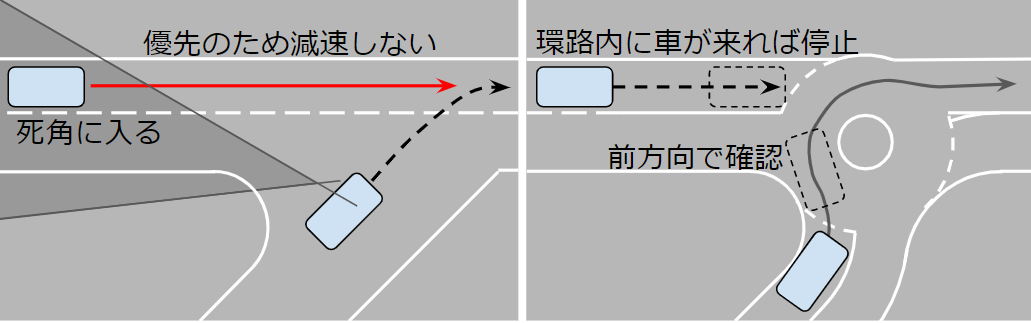

従来の無信号交差点で優先道路に進入する場合、一度に多くの安全確認が必要になります。例えば、右折合流(下図)では、高い速度で左右から接近する車と、対向車、直前と右折先の横断者の合計7方向を妨害しないように短時間で確認する必要があり、人間の能力を超えていると言えます。

一方、ラウンドアバウトは、減速している車を1方向ずつゆっくり確実に確認できるため、圧倒的に安全性が高いと考えられます。

なお、従来の交差点に多くある一時停止線は、交差する道路の安全確認が全く不可能な手前の位置にあると共に最徐行していても違反とされ、同様の道路レイアウトなのに一時停止が無い場所もあり、警察の罰金稼ぎ以外の目的が不明ですが、ラウンドアバウトでは環道内の車が来なければ止まる必要は無く、警察の無駄な取り締まり工数が削減できます。

優先車が見えない状況が無い

建物や停車車両等により交差点の見通しが悪い場合や、トラック等左斜め後ろの視界が悪い車等では、その方向から優先車が接近しても確認することが不可能であり、やむを得ず優先車を妨害してゆっくり交差点に進入する以外に、通行することができません。つまり、守ることが不可能なルールになっています。

一方、ラウンドアバウトでは全ての車は環道内の車が来れば譲る必要があると共に、環道内の車は前方向で進入車を確認することができるため確実に安全確認ができます。

非優先車が邪魔で優先車が進めない状況にならない

優先道路から道幅が狭い非優先道路に右左折して入る場合に、非優先道路から出てくる車が優先車の通過を待つために停車していると、優先車が右左折するスペースが不足して非優先道路に入れず、ルールに反して非優先車が先に進行せざるを得ないことがあります。これについても守ることが不可能なルールになっており、運転者によって判断が異なることで事故やトラブルになる可能性が高まったり、運転者のストレスが増加します。

一方、ラウンドアバウトではどのような状況でも先に交差点に到着した車が優先であり、上記の場合でもルール通りに秩序を保ってストレス無く通行することができます。

横断歩道で車が止まる可能性が高くなる

既述の通り、信号の無い横断歩道で車が止まらない主原因は、車の速度が高いことであり、従来交差点の優先道路側は速度を落とす必要がないため、当然、横断歩道で止まらない可能性が高くなります。一方、ラウンドアバウトでは全流入路が非優先であり、速度を落とさないと他方向の車に衝突する可能性があるため、運転者は必ず速度を落とし、それによって横断歩道で止まる可能性が高くなります。

ラウンドアバウトは先着優先だから、安全で効率的

以上、無信号の従来交差点をラウンドアバウトに変更した場合のメリットを述べましたが、車の動きとしては、右折が大回りになる以外は従来交差点とほぼ同一です(右折で大回りする紛らわしい従来交差点もあります※17)。一方、大きな違いは優先権で、どちらかの道が優先ということが無くなり、先に交差点(環道内)に到着した車が優先(先着優先)となります。

この先着優先の考え方は、全ての車が常に他の車を注意しながら、先着順に通過するという最も自然で分かり易く効率的な方法です。

一方、信号や一時停止等で片方だけを優先させる方法は、常に見通しが良く見落としもしないという前提で優先車を高速度で通行させると共に、常に車間が空いている前提で高速で走る優先車の隙間に交差・合流させるため、明らかに危険で無理があると言えます。これは、遮断機も警報機も無く、ひっきりなしに列車が通る踏切を渡るのと同じようなものです。また、常に変化する交通量や様々な歩行速度に無関係に機械的に通行時間を区切ったり、無意味に急減速や停止、再加速せるため、明らかに非効率であるとも言えます。

なお、一般にはほとんど知られていませんが、現状の道路交通法でも、優先車が急減速等にならない限り、優先車を妨害して良いことになっています※14。つまり、優先道路に合流したり合流する場合や、交差点で右折する場合において、優先車を妨害することは合法であり、優先車は常に交差する車に注意し必要に応じて減速する必要がある(つまり絶対優先ではなく、限定的な優先)ため、上記の先着優先と同じ考え方になっているのです。

このため、ラウンドアバウト以外の従来の交差・合流部(車線変更や道路外との出入り等を含む)についても、先着優先を法規通りに適用することで、ラウンドアバウトと同様に安全性や車の流れが改善すると考えられます。これについては下記に詳しく記載していますので参照下さい。

なお、既述の通り、現状のラウンドアバウトの環道入口部分だけを見ると先着優先ではなく環道内が優先(片方優先)であるため、環道内の車が多いと永久に進入できない問題があると共に、優先が無い従来交差点(左方優先)とは優先関係が逆になっており(下図)、間違える可能性があります。

また、渋滞気味の場合は全ての交差点がルールに反して交互に通行しており、これらのことからも、ルールを実際に合わせて先着優先に変更した方が良いと考えられます。

最大の問題は、行政や警察が変革に消極的であること

以上、普及が進まない歩車分離信号の対策を提案しましたが、最大の問題は、行政や警察が保守的で変革に消極的であることだと思います。

ラウンドアバウト等は半世紀以上前から海外で広く普及し、非常に優れていることが明白になっているにもかかわらず、日本は世界から取り残されて問題の多い従来信号を設置し続け、多くの貴重な命や時間、コストを失い環境負荷を増やしてきました。LRTや自転車道、トランジットモール等が日本であまり普及しないのも、同様に行政等の保守性が一因だと思われます。

このような行政等の意識を変えさせるには我々市民が多くの声を上げ続けるしかないと思いますので、読者の皆様も行政等に意見を送ったり電話する等、ご協力いただけたら大変有り難いです。

参考文献

※1:NetIB-News 歩車分離式信号機の導入促進と克服すべき課題(前)

※2:クルマ社会を問い直す会 会報第110号 P11 歩車分離信号の必要性と普及への課題

※3:以下に記載の国土面積、可住地面積、信号機数から、可住地面積あたりの信号機数を算出

プレイス エクスプローラ Data Commons 日本、イギリス

JICE 低地に広がる日本の都市

警察庁 都道府県別交通信号機等ストック数

smartdrive 世界一信号機が多い国、日本。信号機は本当に安全を守ってくれる?

※5:クルマ社会を問い直す会 調査報告寄稿「歩車分離信号の国、イギリスを視察して」

※6:WEB CARTOP 経済損失は年間「12兆円」! 「事故」や「工事」に比べて圧倒的に多い「交通集中渋滞」の理由と減らす方法とは

※7:PR TIMES 日本が世界最高ランクの信号密度!?1時間に22分も赤信号で停止するという結果も

※9:国土交通省近畿地方整備局 設計便覧 第3編 第14章 交通安全施設 第4節 2-1 横断歩道の後退

※10:Light EXPRESS(Blog) 信号小話4 矢印信号

※11:ウィキペディア 歩車分離式信号機

※12:日本の人口(2021年):1.257億人、日本の平均年齢(2022年):48.6歳、日本の平均寿命(2021年):男81.47歳、女87.57歳、日本の年間交通事故死者数(2022年):2,610人、より算出。

※13:政経東北 【専門家が指摘】他人事じゃない【郡山市】一家4人死亡事故

※14:e-gov 法令検索 道路交通法 第二条二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

第三十六条2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

※15:ねとらば 「イギリスの交通取り締まり」はマジで容赦ない 「えげつない」「ここまで厳しいのか……」日本のドライバーびっくり

※16:イギリス大学院 社会人留学 096 英国トリビア 信号機 前を向いても見えません。

※17:中央分離帯が広い道路に交差する右折レーンの無い道路から右折する場合は、中央分離帯を過ぎるまで左側通行で、交差点中心の左側を通行させる場合がある。例:神奈川県横浜市都筑区見花山交差点。

※18:国土交通省 国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計(2018年度)

※19:警視庁 歩行者の交通事故防止