公共交通の再生は膠着状態

地方や郊外での公共交通の衰退が深刻化しています。高齢化と人口減少が進み、バスや鉄道の運行本数は削減され、交通弱者の移動手段が失われています。

この対策として、「行政がもっと公共交通に資金を支援すべきだ」という声もあります。しかし、現実には社会保障や少子化、インフラ老朽化への対応などで行政予算は逼迫しており、国民負担率もすでに高止まり。増税は困難な状況です。

一方、道路建設は地方建設業・道路族議員・自治体などの利害構造が根強くあると言われ、道路予算を公共交通に振り向けることは残念ながらハードルが高いと思われます。

さらに、日本は欧州諸国に比べて「公共交通は公共インフラ、公共投資」という意識が希薄で、「赤字なら廃止もやむなし」といった風潮が強いと言われており、公共交通の持続性をさらに損ねています。

また、物価高対策としてガソリンへの補助金や減税により燃料価格を下げる政策が実施・検討されていると共に、より使用時コストが安いEVを補助金で普及させようとしており、ますます公共交通の競争力の低下が見込まれます。

これらの要因に対し、長年にわたり多くの方々が様々な努力を続けていますが、残念ながら大きな改善が見られない状況が続いています。

原因はそれだけなのか?

このような膠着している現状を打破するにはどうしたら良いのでしょうか?

他に原因はないのでしょうか?

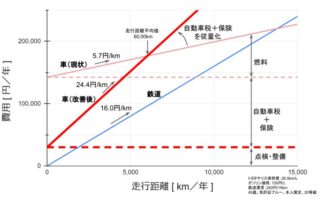

それは、車の使用時コストが安すぎるという点です。

ヨーロッパとの比較に見る日本の「定額使い放題」構造

公共交通が比較的発達していると言われる欧州諸国について、車維持費における諸税を日本と比較すると、保有課税(定額制)の比率が少なく、大部分が燃料課税(従量制)という傾向があります。

- 維持にかかる税金における保有課税(定額制)の割合が日本の数分の1!

フランスではゼロ! - その代わり、ガソリン価格はリッター300円以上の国も

つまり、車を使えば使うほど負担が大きい(使わなければ得をする)構造であり、これが公共交通の選択を後押ししています。(公共交通運賃は、日本とほぼ同じ or 安い)

また、都市部の駐車場料金を高くするなど、その他の車使用抑制策も行っています。

一方の日本では:

- 燃料税などの従量制部分の割合が低い(税で6割、全体で2割程度)

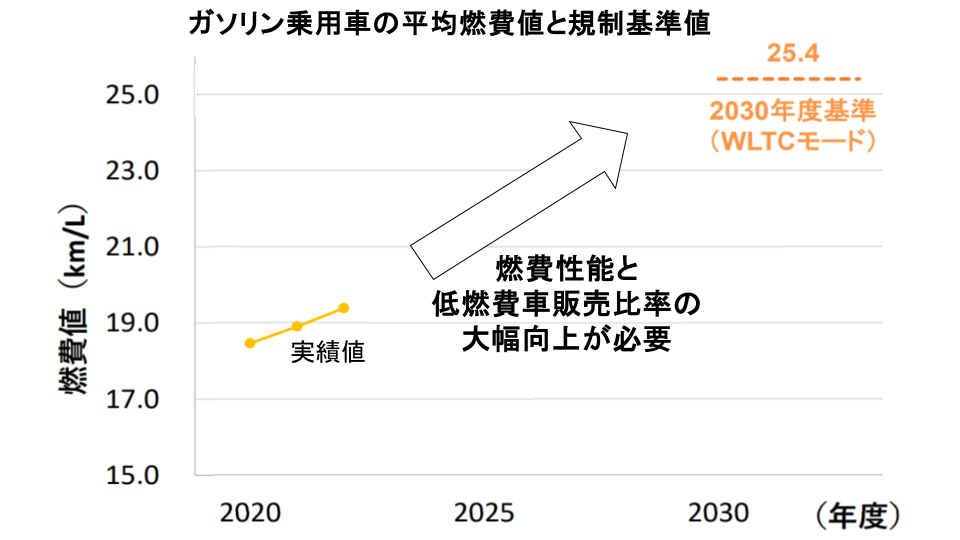

- 大幅な燃費向上やEV化により、燃料・電気代負担が下がり続けている

- 駐車料金も無料が多い(商品価格などに上乗せされている)

その結果、車を使った際に必要な費用は大幅に下がり、「定額使い放題」にどんどん近づいています。

このように車の使用促進が加速している状態のまま公共交通を支援することは、穴の空いたバケツに水を注ぎ続けるようなものであり、全く非効率であると言えます。

公共交通が公共投資であっても、対抗する手段を使い放題にしたまま投資することは、明らかに税金の無駄遣いです。

また、旅客輸送を手掛ける民間企業を、国が車の制度によって不当に妨害している民業圧迫状態でもあります。

高くて不便な公共交通を選ぶ理由がない

車が安く使えるのであれば、「高くて不便な公共交通は不要」と感じるのは自然なことであり、

その結果、世論も行政も公共交通を軽視する傾向になっていると言えます。

したがって、公共交通だけをいくら頑張って支援・改善しても残念ながら効果は限定的で、

車の使用を抑制する政策とセットでなければ意味はないのです。

解決策:車維持のコスト構造を従量制に改革せよ

それでは、車使用時のコストを上げるには、どうすればよいでしょうか?

現状の欧州諸国のように、保有課税を下げて燃料税を上げることは、電気自動車(EV)に効果がありません。

そこで必要なのが、保有課税を走行距離基準に変更すること(走行距離税)です。

また、税以外の固定費も従量制へ可能な限り転換することが求められます。

具体策

- 自動車税・自動車重量税 → 走行距離税に変更

- 自賠責保険・任意保険 → 走行距離ベース(1kmごと)の保険料に

- 駐車場料金 → 商品価格から分離して徴収、または非利用者に割引

これらによって、車の使用に応じたコスト構造へと移行させることができます。

これらについての詳細は、以下の記事に記載していますので、ご参照ください。

反対意見への見解

車の維持には多大な税金を支払っている

特にガソリンの減税を主張する人は、ガソリン税、石油石炭税、消費税などの多くの税がかかっており、さらに暫定の税率が上乗せされていることを根拠としていますが、既述通り、他国と比較して燃料への課税も燃料価格も非常に安い状況であり、主張は全く事実に反します。

また、何十年も前に決められた税率が暫定であることは、化石燃料の使用削減が喫緊の課題である現代において、全く意味はありません。

確かに保有時の税は他国よりも高額であるものの、道路の建設・維持費や社会への多大な悪影響があることを考えれば、車の使用の少ない人に限って保有税を下げる、つまり走行距離基準に変更することが妥当だと言えます。

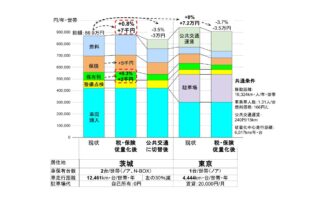

地方では負担が増える?

走行距離税に対する反発として「地方では車の使用が多く、費用負担が大きく増えるのでは?」という声があります。

しかし、地方は保有台数も多いため、1台あたりの平均走行距離は都市部に対してそれほど多くありません。

また、平均的には増税ではないため、走行距離課税への変更による負担増加は少ないと考えられます。

また、都市部では駐車場代が月に数万円することもあり、1人ずつ公共交通運賃もかかることから、現状の地方の移動に関する総費用は都市部より安い場合も多くあります。

さらに、車の使用時コストが従量化されて上がれば、公共交通に転換することで費用が下がる場合が多くなります。

なお、これらの詳細については以下の記事に記載していますので、ご参照ください。

近くに公共交通が無い

すでに公共交通がほぼ消滅している地域も多くありますが、

車使用コストが上がって公共交通利用希望者が増えれば、公共交通の新設や増便がしやすくなり、

また、従量化を段階的にすすめれば、交通事業者と利用者双方の対応が可能となります。

(路線の新設・増便、利用者の移住など)

高速道路使用時の費用増加が大きい

高速道路通行料はすでに従量制であるため、固定費も従量制にすることで、費用負担が増加し、特にトラック運送業界からの反発が予想されます。

また、高速道路だけ通行料を徴収していることが一般道の交通量を増やし、渋滞、安全性、環境性を悪化させている問題もあります。日本で歩行者の死傷者の割合が高い一因にもなっていると考えられます。

この対策として、

高速道路通行料を走行距離税に置き換えて統合することも必要です。

これにより、

- 高速道路と一般道を合わせた費用の増加が抑えられ、反発が少ない。

- 一般道での車使用時コストがより増加し、公共交通への転換がさらに促進。

- 一般道の交通量が減り、渋滞、安全性、環境性、利便性、路線バス・路面電車の速達性向上。

- 高速道路の料金所が不要、出入り口増設が容易となり、コスト削減、利便性向上(路線バスも)。

これらの詳細についても、こちら↓の記事を参照ください

公共交通復活のためには、車固定費を可能な限り従量制にすべき

まとめ:車の交通政策の転換なくして持続可能な社会はない

持続可能な交通インフラの実現には、公共交通の支援と同時に、車の使用構造そのものを見直す必要があります。

- 「使えば使うほど高くなる、使わなければ安く済む」社会的インセンティブの設計

これらがあってはじめて、公共交通の競争力が回復し、公的支援が十分でなくても維持・発展する可能性が高まります。

今こそ、交通政策は「車と公共交通を統合的に捉える」視点へと転換すべき時です。

なお、このような社会問題に対する制度設計は、

- 問題の本質を広い視野を持って突き詰め

- ゼロから原理原則に従ってあるべき姿を目指す

ことが必要です。

これは、筆者が長年携わっていた自動車の制御システム開発経験から体得した基本理念であり、これに従って作られた制度のみが、最小のコスト・労力で最大の効果を得ることができるのです。

最適な制度設計に関する詳細は、以下の記事に記載していますので、ご参照ください。